इसाबेल हॉफ्मायर

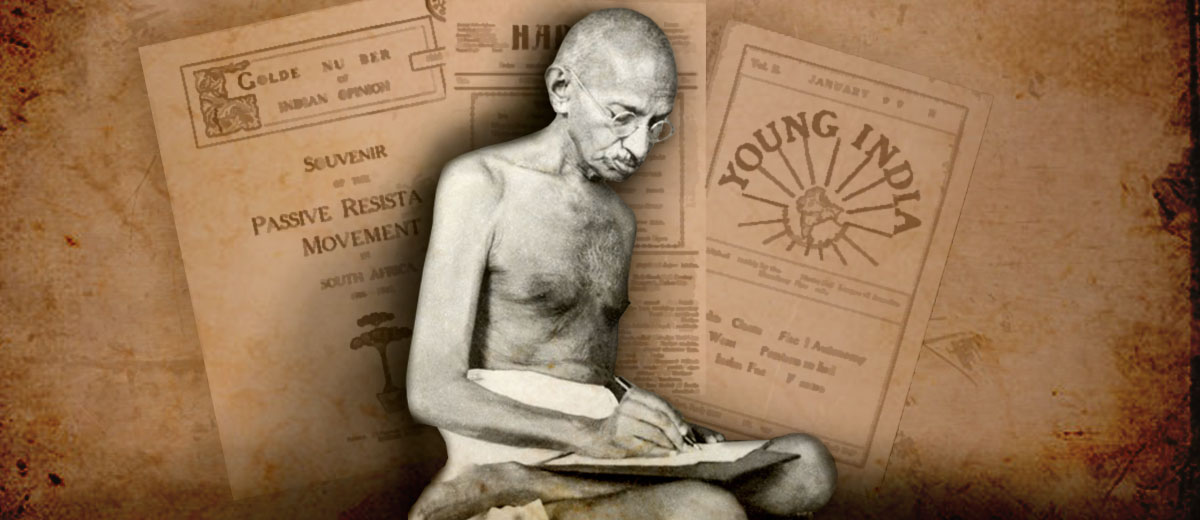

आजकल खबरें बिजली की गति से चलती हैं। यह पत्रकारिता पाठक की आंख से होते हुए सीधे उसकी जेब में उतरना चाहती है। ऐसे में सन् 1898 में दक्षिण अफ्रीका

में खुले एक छापाखाने को याद किया जा सकता है। इसी छापाखाने ने मोहनदास

नाम के एक 29 साल के वकील को एक मंझा हुआ पत्रकार बना दिया था।

खबरों और जानकारी की गति का गुलामी से क्या संबंध होता है यह मोहनदास

करमचंद को समझ आ गया था। साम्राज्यवाद और औद्योगिक शोषण टिके थे

खबरों, सूचनाओं और जानकारी की मशीनी गति पर। इस दुर्गति से बचने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी को एक बड़ा विचित्र उपाय सूझा। क्यों न जानकारी देने

और पढ़ने की रफ़्तार को धीमा किया जाए, मनुष्य के शरीर और मन की गति

के हिसाब से? खबरें पाठक की आंख से होते हुए उसके मन में क्यों न उतरे?

इस पत्रकारिता में थे सत्याग्रह और स्वराज के बीज

——–

गांधीजी पर अध्ययन करने वाले बहुत से लोगों में इस पर सहमति है कि सन् 1906 से 1909 के बीच उनके जीवन में कई तरह की उथल पुथल हुई थी। यह अवधि उनके जीवन में बड़ी निर्णायक थी। इसी दौर में गांधीजी में कुछ बड़ें परिवर्तन किए अपने व्यवहार हुए। ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। औद्योगिक प्रगति में उनका जो भी भरोसा बचा था वह भी भंग हुआ। अब पूंजीवाद और पश्चिमी सभ्यता की एक गहरी आलोचना उनके मन में उठने लगी थी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह थम गया था। सन् 1908 में जनरल यान स्मट्स के साथ उन्होंने समझौता किया था लेकिन उन्हें लगने लगा था कि जनरल स्मट्स इसका अनादर कर रहे हैं।

गांधीजी अंतर्मुखी हो चले थे। सत्याग्रह के अध्यात्मिक पहलू पर उनका ध्यान जाने लगा था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपना दूसरा आश्रम जोहानसबर्ग से कुछ दूरी पर बनाया। नाम था टॉलस्टॉए फार्म। उनके समर्थकों में भी एक अंतर आया था। धनी व्यापारी उनका साथ छोड़ चले थे क्योंकि इस संगत से उनके धंधे को नुकसान पहुँच रहा था। अब उनके समर्थकों में छोटे व्यापारी और कामगार बढ़ रहे थे।

इस संक्रमण काल में एक और बुनियादी बदलाव उनमें आया। सन् 1898 में उन्होंने जो छापाखाना लगाया था, उसमें वे अपने अखबार के अलावा कुछ फुटकर काम भी कर लिआ करते थे। सन् 1909 में आते-आते गांधीजी अपने अखबार को, अपनी पत्रकारिता को बाजार और राज्य से एकदम दूर ले जाना चाहते थे। अब वे अपने अखबार ‘इंडियन ओपिनियन’ और अन्य पर्चों को छापने पर ही ध्यान देना चाहते थे। इन सब को सर्वाधिकार से, कॉपीराइट से दूर रखना चाहते थे। यह भी एक तरीका था राज्य के चंगुल से बचने का। ये अखबार और पर्चों की लागत निकालने के लिए जो थोड़े बहुत विज्ञापन लेते ते भी वे अब लगातार घटने लगे थे। सन् 1912 आते-आते तो उन्होंने सभी विज्ञापन रोक दिए थे, सिवा उनके जो अखबार के ‘पुस्तक’ स्तंभ में दिए जाते थे।

पाठकों के प्रति भी गांधीजी का रवैया इस निर्णायक समय में बदला था। सन् 1906 से 1909 के बीच अपने ‘इंडियन ओपिनियन’ के गुजराती स्तंभों को लिखते समय गांधीजी ने अपने आदर्श पाठक को गढ़ा। फिर इस आदर्श पाठक को खुद अपने भीतर भी उतारा। अब पढ़ना एक रास्ता बन चुका था सत्याग्रह पर मनन करने का। धीरज के साथ अपने आप पर राज करने का। पढ़ना और लिखना अब स्वराज का रास्ता बनता जा रहा था।

पाठकों के प्रति भी गांधीजी का रवैया इस निर्णायक समय में बदला था। सन् 1906 से 1909 के बीच अपने ‘इंडियन ओपिनियन’ के गुजराती स्तंभों को लिखते समय गांधीजी ने अपने आदर्श पाठक को गढ़ा। फिर इस आदर्श पाठक को खुद अपने भीतर भी उतारा। अब पढ़ना एक रास्ता बन चुका था सत्याग्रह पर मनन करने का। धीरज के साथ अपने आप पर राज करने का। पढ़ना और लिखना अब स्वराज का रास्ता बनता जा रहा था।

इस तरह से पढ़ने के लिए धीरज सबसे पहली चीज थी। सब्र के साथ पढ़ना औद्योगिकता की मशीनों की तेज गति का व्यक्तिगत विरोध था। मशीन की स्वचलित हड़बड़ी को रोकना जरूरी था। गांधीजी को इसका एकमात्र रास्ता यही दिखा कि जीवन को शरीर और मानस की सहज गति पर लाया जाए। धीरे धीरे पढ़ना इस सद्गति का माध्यम बना।

सन् 1909 में गुजराती में लिखी गई ‘हिंद स्वराज्य’ में यह विषय बार-बार उठता है। अपने आदर्श पाठक को गांधीजी लगातार उसकी कमजोरियों से धीरज के साथ उबरने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए वे उसे तरह-तरह के तरीके और तरकीबें सुझाते हैं। पिछले तीन सालों में अपने गुजराती स्तंभों के दौरान अपने पाठक में पढ़ने का जो कौशल उन्होंने तैयार किया था, उसे वे अब ‘हिंद स्वराज्य’ के दुर्बल पाठक के लिए सामने रखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गुजराती स्तंभों का आदर्श पाठक रियाज कर-कर के इतना अभ्यस्त हो चुका है कि अब वह संपादक बन गया है।

अब यह संपादक दूसरे दुर्बल पाठकों को आदर्श पाठकों में बदल सकता है ताकि वे और दूर जाकर दूसरे दुर्बल पाठकों के संपादक बन पाएं। हर आदर्श पाठक के भीतर एक लौ है, जिससे वह दूसरे दीपक, दूसरी मशालों को जला सकता है। स्वराज्य और स्वायत्तता की एक सदा ही फैलती श्रृंखला का दर्शन गांधीजी में आ चुका था। गांधीजी अपने स्तंभों में अपने गुजराती पाठकों को पढ़ने की क्रिया पर सटीक और विस्तृत निर्देश हर हफ्ते देते रहते थे। ये हिदायतें कितनी साफ और सीधी होती थी इसका एक उदाहरण 24 अगस्त 1907 का है।

“ट्रांसवाल के भारतीय लोग इस समय एक जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं। यह अखबार संघर्ष में पूरी तरह मदद देने में रत है। इसलिए हरेक भारतीय का कर्त्तव्य कि वह संघर्ष से संबंधित हर पंक्ति पढ़े। पढ़ कर उसका उपयोग करना है। पढ़ने के बाद अखबार को फेंक न दिया जाए। उसे संभालकर रखने की जरूरत है। कुछ लेख और अनुवाद तो हम बार-बार पढ़ने की सिफारिश करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में हमारे प्रश्न की चर्चा घर-घर होनी चाहिए। उसमें हमारे पाठक बहुत मदद कर सकते हैं। सब अपने मित्रों को ‘इंडियन ओपिनियन’ की आवश्यक प्रतियां भेज कर पढ़ने के लिए कह सकते हैं और इस संबंध में जितनी भी मदद दी जा सकती हो, मांग सकते हैं। इस अंक में हमीदिया इस्लामिया अंजुमन का मुसलमानों के नाम एक पत्र है। हमें लगता है कि इस अंक की सैकड़ों प्रतियां भारत जानी चाहिए।”

पाठकों को दी गई सलाह में तरह तरह की बातें हैं। विषय वस्तु को कैसे पढ़ें, पढ़ने के बाद लेख का क्या करें, कागज का भी और मानस में उतरी बातों का भी। यह भी बताया गआ है कि अखबार को और उसमें छपे विचार को कैसे दूसरों तक पहुंचाना होगा। इस छोटे से नमूने से दिख जाता है कि गांधीजी के लिए उनका पाठक एक निष्ठावान् जोड़ीदार था। दोनों को एक-दूसरे के साथ कदम से कदम मिला कर चलना था।

पाठक से अखबार के सभी अंकों को एक जगह ठीक से रखने के लिए कहा जाता था, ताकि पुराने अंकों से संदर्भ निकालना आसान रहे। अगर हर अंक को सहेज कर न भी रखना हो तो महत्व के लेखों को काटकर, संजोकर रखने के लिए पाठक से आग्रह किया जाता था। अखबार में ऐसे चित्र छापे जाते थे, जिन्हें काट कर पाठक अपनी दीवारों पर लगा सके, प्रेरणा ले सकें, और अपनी दीवारों की सार्थक शोभा भी बढ़ाएं। बीच-बीच में गांधीजी अपने पाठकों से इन चित्रों को काट कर सहेज लेने की याद भी दिलाते रहते थे।

एक बार ‘इंडियन ओपिनियन’ में दादा भाई नौरोजी का चित्र छापा गया। उसके साथ पाठकों को यह भी बताया गया कि इस चित्र को दीवार पर लगाएं। उनकी वंदना भर करना ठीक नहीं, अवांछनीय था। यह तो बुतपरस्ती ही होती। इसलिए पाठकों से कहा गया कि वे दादा भाई के विचार और उनके योगदान को लगातार याद करें। चित्र दीवार पर और पाठक के मन में एक दादा भाई।

इस तरह की बातें लगातार, बार बार गुजराती स्तंभों से पाठकों को बताई जाती थीं। पाठकों को हर कभी निर्देश दिए जाते थे ध्यान देने और एकाग्रता से पढ़ने के। लेख के विषय को गहराई से आत्मसात करने को कहा जाता था। यह भी कि लेख को पूरा पूरा पढ़ना है और कई बार पढ़ना है। ‘मंथन’ शब्द गांधीजी को खूब पसंद था। वे पाठकों को लगातार मंथन करने कहते।

पढ़ कर उस पर मनन करना पाठक के लिए जरूरी था, और उसे याद करना भी। इसमें दो ध्येय थे। एक तो पाठक की अपनी समझ बने और बढ़े। फिर हर ऐसा पाठक दूसरे पाठकों को तैयार करने का काम करे। जब सत्याग्रह चला, लोगों को कारावास जाना पड़ा, तो पाठकों से कहा गया था कि जेल में मिलने जाने से पहले अखबार की चुनी हुई सामग्री को याद कर लें। जब उनसे मिलें तो लेखों का सार उन्हें कारावास के भीतर बताएं। ऐसा हर पाठक असल में पत्रिका का चलता, फिरता, बोलता संस्करण बन जाता था।

ऐसा आदर्श पाठक कभी भी ऊबे नहीं, थके नहीं। सत्याग्रह का रास्ता यही कहता है कि पाठक को तो डटे रहना चाहिए। एक जगह गांधीजी ने लिखा थाः “पाठक दो प्रकार के होते हैं। एक तो जागते हुए भी सोनेवाले, अर्थात् समझने के इरादे से नहीं, किंतु केवल द्वेषभाव से और छिद्र खोज निकालने के लिए पढ़नेवाले; और दूसरे वे जे सचमुच ही नहीं समझते, अर्थात् जो सचमुच नींद में हैं। हम जो संवाद यहां दे रहे हैं वह दूसरे प्रकार के पाठकों के लिए ही उपयुक्त है। जो नींद में हो उसे जगाया जा सकता है; किंतु जो जागता हुआ भी सो रहा हो उसे कैसे जगाया जाए? यह संवाद पाठक और संपादक के बीच है और हमारी सिफारिश है कि हरेक पाठक इसे बार-बार और बहुत ध्यान से पढ़े।”

ऐसा आदर्श पाठक कभी भी ऊबे नहीं, थके नहीं। सत्याग्रह का रास्ता यही कहता है कि पाठक को तो डटे रहना चाहिए। एक जगह गांधीजी ने लिखा थाः “पाठक दो प्रकार के होते हैं। एक तो जागते हुए भी सोनेवाले, अर्थात् समझने के इरादे से नहीं, किंतु केवल द्वेषभाव से और छिद्र खोज निकालने के लिए पढ़नेवाले; और दूसरे वे जे सचमुच ही नहीं समझते, अर्थात् जो सचमुच नींद में हैं। हम जो संवाद यहां दे रहे हैं वह दूसरे प्रकार के पाठकों के लिए ही उपयुक्त है। जो नींद में हो उसे जगाया जा सकता है; किंतु जो जागता हुआ भी सो रहा हो उसे कैसे जगाया जाए? यह संवाद पाठक और संपादक के बीच है और हमारी सिफारिश है कि हरेक पाठक इसे बार-बार और बहुत ध्यान से पढ़े।”

ध्यान से न पढ़ने वालों को चेताया भी जाता था। गांधीजी लिख रहे हैंः “जान पड़ता है कि प्रश्न करने वाले ये भाई ‘इंडियन ओपिनियन’ ठीक तरह से नहीं पढ़ते। नहीं तो, जहां मैंने नोटिस के बारे में समझाया है वहीं यह बात भी आ चुकी है। मैं पाठकों को सलाह देता हूं कि वे ‘इंडियन ओपिनियन’ बहुत ध्यान से पढ़ा करें। उसे पढ़ने में बहुत दिन नहीं लगते।”

गांधीजी के आदर्श पाठक की एकाग्रता कभी चुकती नहीं है। वह लगातार कोशिश करता है, कि वह धीरे-धीरे अखबार में कही गई बातों को, विचारों को आत्मसात करे। धीरज के साथ पढ़ने से बात कागज से होते हुए पाठक के मानस पटल पर छप जाती है। उसके दिल में बस जाती है। तब लेखक और पाठक एक हो जाते हैं। ऐसे पाठक की विषय की पकड़ एकदम पक्की होती है और उसकी समझ उसके कर्मों में भी झलकती है। सत्याग्रह साकार हो जाता है।

गांधीजी पढ़ी हुई अच्छी सामग्री को व्यवहार में लाना और आजमाना बहुत जरूरी मानते थे। पढ़ने का असली कारण तो वे इसी को मानते थे। इस तरह से पढ़ने का तात्पर्य यह कतई नहीं था कि लिखना, पढ़ना और सामाजिक काम एक ढर्रा बन जाए। वह तो मशीनी दुर्गति का ही एक और रूप बन जाता। गांधीजी का ध्येय था कि पाठक गहराई से विषय का मनन करे, मंथन करे, उसको आत्मसात करे। कुछ इस तरह कि विचार, व्यक्ति और कर्म एक हो जाएं। उनमें कहीं कोई द्वंद न रहे।

अगर पाठक ही पत्रिका बन जाए तो फिर पत्रिका अलग से प्रचार विभाग बनाने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए पाठकों से आग्रह किया जाता था कि वे नए पाठक और चंदा देने वालों को ढूंढ़ें, उन्हें वार्षिक शुल्क देने के लिए समझाएं, पत्रिका का प्रचार प्रसार भी करें और उसके डाक प्रतिनिधि का काम भी। अनपढ़ लोगों को पत्रिका पढ़ कर सुनाने की जिम्मेदारी भी पाठक को दी गई थी। एक बार तो गांधीजी ने पाठकों को सुझाया कि वे अखबार की चर्चा ट्रांसवाल के गोरे लोगों के बीच करें, ताकि भारतीय लोगों के प्रति उनका नजरिया ठीक बन सके।

एक बार तो यह सब पढ़ते हुए लगता है कि गांधीजी अपने पाठक पर अपार बोझा डाल रहे थे। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आजकल की पत्रकारिता में पाठक बस ग्राहक बन के रह गया है जिसे रिझाना और खुश रखना पत्रकारों का काम है। गांधीजी की पत्रकारिता में पाठक ग्राहक नहीं था, पत्रकार का रिश्तेदार था। उसका पत्रिका पर ठीक वैसा ही अधिकार था जैसा कि संपादक और छापाखाने के मालिकों का था। रिश्तेदारों को जैसे विवाह या मृत्यु जैसे पारिवारिक प्रसंग में निसंकोच काम बतला दिए जाते हैं वैसे ही गांधीजी अपने पाठकों को तरह-तरह के काम बतला देते थे।

इसमें किसी प्रचारक के क्रांतिकारी उपदेश एकदम नहीं थे, आपसदारी में किया आग्रह था। यह भाव भी था कि सामाजिक कामों का भार बांटे बिना उसे निभाया नहीं जा सकता है। जिसके पास पूंजीवाद, सैनिक बल और औद्योगिक मशीनों की ताकत नहीं हो उसकी सामाजिकता ही उसका एकमात्र शक्ति हो सकती है।

गांधीजी के भारत लौटने का बाद जब सत्याग्रह आंदोलन अपने चरम पर पहुँचा तब ‘यंग इंडिया’ और ‘हरिजन’ पत्रिकाओं की हजारों-हजारों प्रतियां बिकने लगी थीं। इनकी बिक्री से थोड़ा बहुत मुनाफा भी होने लगा था। कुछ सलाहकारों ने गांधीजी से कहा कि इन पत्रिकाओं का दाम घटा देना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि पत्रिका का वार्षिक मूल्य देना उनके पाठकों की तरफ से किया वादा था, एक प्रतिज्ञा थी कि वे पाठक भी पत्रिकाओं के प्रबंध और छपाई के हिस्सेदार हैं।

उनका कहना था कि पत्रिका के संचालन और पालन में पाठकों की भी उतनी ही रुचि होना चाहिए जितनी उसके संपादक, मालिक और व्यवस्थापकों की। यह बात बहुत पहले दक्षिण अफ्रीका में ‘इंडियन ओपिनियन’ के पाठकों को पता चल गई थी। उनके संपादक ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि किसी प्रकाशन का मतलब केवल उसके संपादक या संचालक ही नहीं होते। किसी प्रकाशन का बहुमत का हिस्सा और ताल्लुकदारी तो उसके पाठकों के हाथ होती है।

जब पाठकों को गांधीजी ने इतनी जिम्मेदारियां सौंप दी थीं तो अपनी भाषा को मांझ-मांझ कर बढ़िया बनाना भी छूटने वाला नहीं था। पाठकों को सुलभ और साफ भाषा की ओर बढ़ने के लिए कहा जाता था। गांधीजी एक भाषा बोलने वाले भारतीयों को दूसरी भाषा बोलने वालों का अपमान करने के लिए कभी-कभी डांट भी देते थे। ‘इंडियन ओपिनियन’ में कई भाषाओं की सामग्री छपती थी। अंग्रेजी जानने वालों के लिए निर्देश अलग होते थे। गुजराती और तमिल पढ़ने वालों के लिए अलग।

गुजराती स्तंभों की लिखाई में गुजराती न जानने वालों से भी बात की जाती थी। भारतीय भाषाओं को एक दूसरे में घुलने मिलने का जैसे आवेदन किया जा रहा हो। एक कार्यक्रम की रपट लिखते हुए गांधीजी ने बतलाया कि एक व्यक्ति का गुजराती में दिया भाषण इतना मार्मिक था, कि गुजराती न जानने वाले भी उसका सार समझ गए थे। ऐसा ही एक और उदाहरण गोस्वामी तुलसीदासजी के बारे में मिलता है। गांधीजी ने लिखा है कि तुलसीदासजी में ईश्वर की भक्ति इतनी गहरी थी कि उसे किसी शास्त्रीय तरीके से बताने की बजाए उन्होंने अपना हृदय ही अपनी लेखनी में सामने रख दिया। बाद में गांधीजी ने कहा कि उन्होंने ‘हिंद स्वराज्य’ इतनी तेजी से इसलिए लिखा क्योंकि वे अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। निष्कपट भाव से अपनी बात कहने से भाषा रुकावट नहीं बनती।

लिखते हुए और संपादन करते हुए आने वाली मुश्किलों को गांधीजी पाठकों के सामने खुलकर रख देते थे। एक जगह उन्होंने लिखा है कि संपादन करते समय उन्हें अपनी कमजोरियां और साफ दिखती हैं। कभी तो आत्मलीन हो कर लच्छेदार भाषा में लिखने का मन होता है। फिर ऐसा भी लगता है कि अपने क्रोध के वश में आ कर सारा जहर शब्दों में उगल दें। दोनो ही भावनाएं साफ-सुथरी और सुलझी हुई लिखाई के आड़े आती हैं। गांधीजी की कोशिश सदा यही रहती थी कि वे संयम से काम लें। लिखाई में किसी क्षणिक आवेश में बह जाने कि बजाए विवेक का सहारा लें।

दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी के पाठकों में ऐसे भारतीय मूल के लोग भी थे जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसे भी थे जिनका भारत के कई लोगों और जगहों से गहरा परिचय था। अंगेजी के पाठकों को ऐसे निर्देश नहीं दिए जाते थे जैसे भारतीय भाषा के लोगों को दिए जाते थे। इसका कारण जानना मुश्किल नहीं है। अंग्रेजी की सामग्री गैर भारतीय समर्थकों के लिए थी। उनके साथ गांधीजी उस तरह की घनिष्ठता नहीं महसूस करते थे जैसी वे भारतीय भाषा के पाठकों के साथ रखते थे। फिर अंग्रेजी के पाठक इंग्लैंड में भी थे। दक्षिण अफ्रीका में हो रही घटनाओं से वे अनभिज्ञ भी हो सकते थे। तो अंग्रेजी की सामग्री व्यापक ज्यादा थी। उसमें पाठकों से वैसा घरोपा बनाना जरा मुश्किल था जैसा भारतीय भाषाओं के पाठकों के साथ वे रखते थे। लेकिन अंग्रेजी के लेखों में भी धीरज के साथ पढ़ने का आग्रह बना रहता था।

सत्याग्रह के मूल में भी यही धीरज उभर कर आता है। यह कहना गलत नहीं होगा की गांधीजी के लिए धीरज से पढ़ना और धीरज से सत्याग्रह करना एक जैसी ही बातें थी। सत्याग्रह की ही तरह स्वाध्याय, पढ़ना भी एक अंतर्मुखी काम है। कह सकते हैं कि सब्र के साथ पढ़ना गांधीजी के लिए एक ऐसी गोंद थी जिससे सद्विचार और कर्म एक व्यक्ति के मन में चिपक से जाते थे।

पढ़ना यानी केवल मजे-मस्ती या बुद्धिविलास का कर्म भर नहीं था। इसमें मेहनत थी, स्वाध्याय था, आत्मानुशासन था, सद्विचार की ओर बढ़ने की कोशिश भी थी। पढ़ना मतलब शब्दों को गहनता से गुनना। पढ़ना मतलब किसी खान में सोने के कंण ढूंढ़ना। ज्यादा पढ़ने की हिमायत गांधीजी कभी नहीं करते थे। वे कहते थे कि कोई व्यक्ति किसी पुस्तकालय की सारी किताबें पढ़ कर भी निरा अनपढ़ और जाहिल रह सकता है। इससे ठीक उलटे, कोई व्यक्ति अगर एक अच्छी पुस्तक के दस पन्ने भी ध्यान से, शब्दशः पढ़ जाए तो वह हमेशा के लिए शिक्षित हो सकता है।

गहन विचार और मनन के बिना अंतर्दृष्टि नहीं आ सकती। गांधीजी ने लिखा है कि असली ज्ञान समय-सिद्ध और और अनुशासित होता है। ज्ञान वह पहला विचार नहीं होता जो मन में आ जाए। तीव्र गति के अपार सामर्थ्य में गांधीजी को वैसे ही खतरा दिखता था। इसलिए उनके दर्शन के केंद्र में धीमापन था। उनके लिए मशीनी आतंकवाद की दुर्गति से बचने का एकमात्र तरीका था जीवन को शरीर की नैसर्गिक धीमी गति से जीना। यही उनके लिए स्वराज का मूल था। इस स्वराज में पाठक अपनी समझ बढ़ाने के लिए उतनी ही मेहनत करने को तैयार था, जितना कि कोई संपादक। इस धीमे परिश्रम के बिना स्वराज नामुमकिन था।

स्वाध्याय की ही तरह सत्याग्रह की कुशलता भी तरल है। पढ़ो, समझो और फिर उसे दूसरे तक पहुंचाओ। ठीक ऐसा ही तरल बनाओ, सरल बनाओ सत्याग्रह को। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचना चाहिए। गांधीजी कहते थे कि अगर किसी लेख को केवल कोई एक व्यक्ति ही ठीक से समझ ले तो उसका काम पूरा हो जाता है। क्योंकि वहां से वह विचार किसी तीसरे तक, और न जाने कहां तक पहुंच सकता है। अच्छे लेख में भी गांधीजी प्राण देखते थे। अगर आज लेख को कोई समझ नहीं सका तो लिखने वाले को बहुत धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए एक गुणी पाठक का।

गांधी विचार की सामग्री और उसके गुणी पाठक कभी भी हड़बड़ी में नहीं हो सकते। उनके लिए पढ़ना किसी उत्तेजित करने वाली कहानी का तेजी से आता समापन नहीं है। सन् 1909 में अंग्रेज शासकों से उनकी समझौते के लिए बातचीत चल रही थी। उनके अनगिनत पाठक उनके स्तंभों पर नजर गड़ाए रहते थे। तब गांधीजी ने अपने गुजराती पाठकों के लिए लिखा कि था इस बातचीत का कोई नतीजा निकले या न निकले, निष्ठावान पाठकों को उनके स्तंभ पढ़ते रहना चाहिए। ध्यान से पढ़ना, स्वाध्याय करना किसी तुरत-फुरत परिणाम या समाधान से ज्यादा महत्व का काम था।

आज खबरों की, पत्रकारिता की दुनिया बिजली की तेजी से दौड़ रही है, हांफ रही है। सोशल मीडिया का नशा लोगों को असामाजिक बना रहा है। सातों दिन और चौबीसों घंटे चलने वाले खबरी टी.वी. चैनल चिल्ला-चिल्ला कर श्रोताओं को कुंद कर रहे हैं। अखबार जैकेट विज्ञापनों के बीच खबरों को ढंक देने के लिए लालायित दिखते हैं। इस आपाधापी के बीच गांधीजी की धीमी, असरकारी पत्रकारिता एक ठंडी, गहरी सांस का आभास देती है।

पेड़ के ऊपर फल चाहे जितने कड़वे हों, उसकी जड़ें तो सामाजिकता में गहरी फैली हुई हैं। जो कोई इन जड़ों पर अपनी कलम जोड़ दे वह आज भी इस सत्याग्रह की मिठास से अपने पाठकों को सींच सकता है।