राष्ट्रीयता का सार शिक्षा के ध्येय में आत्मसात है. देश नई सदी में परिवर्तन के नित नये आयामों के समक्ष अपने लोकतान्त्रिक संस्थानों एवं उनके संचालक सूत्र के रूप में नीतियों के नवीनीकरण में जुटा है. लेकिन नया ही श्रेष्ठ हो और पुराना जीर्ण, यह कोई शास्त्रीय नीति नहीं है और ना हो सकती है. यदि ऐसा होता तो आज भी राष्ट्रीय पटल पर राजनीतिक-सामाजिक दृष्टि से गाँधी और गाँधीवाद का भव्य स्वरूप व्यापित ना होता.

राष्ट्रीयता का सार शिक्षा के ध्येय में आत्मसात है. देश नई सदी में परिवर्तन के नित नये आयामों के समक्ष अपने लोकतान्त्रिक संस्थानों एवं उनके संचालक सूत्र के रूप में नीतियों के नवीनीकरण में जुटा है. लेकिन नया ही श्रेष्ठ हो और पुराना जीर्ण, यह कोई शास्त्रीय नीति नहीं है और ना हो सकती है. यदि ऐसा होता तो आज भी राष्ट्रीय पटल पर राजनीतिक-सामाजिक दृष्टि से गाँधी और गाँधीवाद का भव्य स्वरूप व्यापित ना होता.

भारत का शैक्षणिक क्षेत्र नये वैश्विक परिस्थितियों में अपनी प्रासंगिकता के मार्ग तलाश रहा, वो क्षेत्र जो आज भी औपनिवेशवाद के पश्चिमीकरण से आप्त है. जो गांधी 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन के जुए में अपनी सत्याग्रह की दधीचि काया के साथ जुते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व का भार वहन कर रहे थे, उन्हें सत्ता पाते ही व्यावहारिक दृष्टि से अप्रासंगिक मानकर उनके नाम और विचारों को मात्र सार्वजनिक जीवन में दुहराते टैबू-टाटम का रूप दे दिया. लेकिन 20 वीं सदी के इस निहत्थे पैगम्बर’ की वैचारिक सर्वकालिता किसी संस्था, व्यक्ति या विचारधारा के स्वीकृतिकरण पर निर्भर नहीं है, यह स्वयंसिद्ध है.

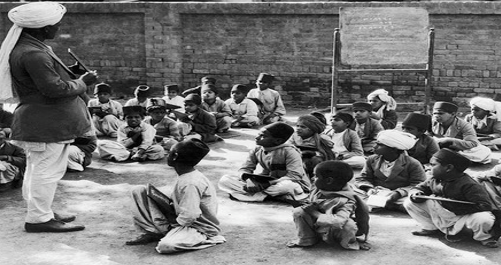

ऐसे में परिमार्जन को निर्देशित भारत की शिक्षा नीति के मार्गदर्शन हेतु महात्मा गांधी के शिक्षा विषयक विचारों, शिक्षा नीति एवं इस दिशा में किये गये प्रयत्नों के मुख्य बिंदुओं पर आधुनिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में विमर्श आवश्यक है. गाँधी जी की पुस्तक ‘हिन्द स्वराज’ उन्हें भारतीय सभ्यता- संस्कृति के सशक्त प्रवक्ता एवं वैचारिक योद्धा के रूप में प्रस्तुत करती है. अफ्रीका से लौटकर ज़ब गाँधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व संभाला उस समय पाश्चात्य शिक्षा भारतीय शिक्षा को अतिव्यापित कर चुकी थी. ‘व्हाइट मैन बर्डेन’ के नारों के साथ अंग्रेज भारत क़ो शिक्षित करने का दावा भी कर रहे थे. राष्ट् निर्माण के लिए शिक्षा मूलभूत आवश्यकता थी.

ब्रिटिश दाँवों क़ो चुनौती देते हुए गाँधी जी ने कहा, “मैं बगैर किसी भय के कहता हूँ कि आज की तुलना में भारत पचास या सौ साल पहले अधिक साक्षर था. भारत में आने के बाद अंग्रेज प्रशासकों ने यहाँ की चीज़ों क़ो यथावत स्वीकार करने के बदले उन्हें उखाड़ना शुरू किया.” (रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल अफेयर्स के मंच से भाषण, 20 अक्टूबर, 1931). गाँधी जी के वक्तव्य का अंग्रेजी प्रशासकों और विद्वानों द्वारा घोर विरोध किया गया. इसके प्रतिउत्तर में गाँधी जी ने अंग्रेजो द्वारा प्रकाशित शिक्षा के विषय में मद्रास प्रेसिडेंसी सर्वेक्षण (1823), बंगाल सर्वेक्षण (1835-38), पंजाब के बारे में लिटनर रिपोर्ट (1882) का हवाला दिया.

के बदले उन्हें उखाड़ना शुरू किया.” (रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल अफेयर्स के मंच से भाषण, 20 अक्टूबर, 1931). गाँधी जी के वक्तव्य का अंग्रेजी प्रशासकों और विद्वानों द्वारा घोर विरोध किया गया. इसके प्रतिउत्तर में गाँधी जी ने अंग्रेजो द्वारा प्रकाशित शिक्षा के विषय में मद्रास प्रेसिडेंसी सर्वेक्षण (1823), बंगाल सर्वेक्षण (1835-38), पंजाब के बारे में लिटनर रिपोर्ट (1882) का हवाला दिया.

के बदले उन्हें उखाड़ना शुरू किया.” (रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल अफेयर्स के मंच से भाषण, 20 अक्टूबर, 1931). गाँधी जी के वक्तव्य का अंग्रेजी प्रशासकों और विद्वानों द्वारा घोर विरोध किया गया. इसके प्रतिउत्तर में गाँधी जी ने अंग्रेजो द्वारा प्रकाशित शिक्षा के विषय में मद्रास प्रेसिडेंसी सर्वेक्षण (1823), बंगाल सर्वेक्षण (1835-38), पंजाब के बारे में लिटनर रिपोर्ट (1882) का हवाला दिया.

के बदले उन्हें उखाड़ना शुरू किया.” (रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल अफेयर्स के मंच से भाषण, 20 अक्टूबर, 1931). गाँधी जी के वक्तव्य का अंग्रेजी प्रशासकों और विद्वानों द्वारा घोर विरोध किया गया. इसके प्रतिउत्तर में गाँधी जी ने अंग्रेजो द्वारा प्रकाशित शिक्षा के विषय में मद्रास प्रेसिडेंसी सर्वेक्षण (1823), बंगाल सर्वेक्षण (1835-38), पंजाब के बारे में लिटनर रिपोर्ट (1882) का हवाला दिया. इन रिपोर्टँ के अध्ययन से भारत के शिक्षा व्यवस्था में जातिगत भेदभाव के प्रचलित दुष्प्रचार का भी खंडन होता है. उदाहरणस्वरुप, 1822-25 के दौरान हुए सर्वेक्षण (मद्रास प्रेसिडेंसी) के अनुसार वैश्य, शूद्र आदि अनेक जातियों के बच्चे बड़ी संख्या में पाठशालाओं में पढ़ते हैं. एडम रिपोर्ट (बंगाल बिहार रिपोर्ट ) से पता चलता है कि शिक्षक और छात्र समाज के हर वर्ग एवं जातियों के होते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, सदगोप, डोम, चांडाल आदि. वहीं लिटनर अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करतें हैं कि पंजाब में ऐसा कोई मंदिर, मस्जिद या धर्मशाला नहीं जिसके साथ कोई पाठशाला या मदरसा सम्बद्ध na हो. साथ ही वे बताते हैं कि पंजाब में पाँच प्रकार की शिक्षा पद्धति तथा बारह प्रकार के विद्यालय हैं. निश्चय ही ये तथ्य भारत के प्राचीन शिक्षा पद्धति की समृद्धि की ओर इंगित करतें हैं.

1813 के चार्टर में पहली बार कंपनी सरकार ने भारत में शिक्षा के लिए एक लाख रूपये खर्च करने की घोषणा की. किंतु शिक्षा का माध्यम क्या हो, इस विषय पर एक लंबी बहस चली जिसे प्राच्य – आंग्ल विवाद कहा जाता है. अंततः निर्णय आंग्लवादियों के पक्ष में हुआ. 1854 में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई तथा वुड़ के घोषणा पत्र के जरिये शिक्षा के स्वरुप के निर्धारण का प्रयास हुआ. तब लार्ड मैकाले आंग्ल शिक्षा का मुख्य प्रवक्ता बनकर उभरा. भारत से घृणा करने वाला मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से यहाँ मानसिक गुलामी के प्रसार का स्वप्न देखा. ब्रिटिश सत्ता ने भारत में अपने प्रभाव स्थापना के साथ ही यहाँ देश भर में फैले शिक्षा तंत्र के साथ ही उसको पोषित करने वाले संसाधन- स्रोतों क़ो नष्ट- भ्रष्ट कर दिया. तत्पश्चात् आंग्ल शिक्षा पद्धति के स्कूलों का प्रसार हुआ. उनका ही सरकारी अनुदान द्वारा पोषण हुआ. सरकारी सेवा के लिए यह पद्धति अनिवार्य कर दी गयी. कमोबेश मैकालेवाद का दुष्प्रभाव आज तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर हावी है.

‘

मैकाले की नीति की आलोचना करते हुए लार्ड क़र्ज़न ने कहा कि वह नीति देशी (भारतीय) भाषाओं के विरुद्ध थी. उसका मत था कि शिक्षा का पुनर्गठन शिक्षकों क़ो चरित्रवान बनाने के लिए आवश्यक था.'(रामलखन शुक्ल, आधुनिक भारत का इतिहास, पृष्ठ-317). लार्ड कर्जन का कथन गाँधी जी के विचारों की हीं पुष्टि करता है. गाँधी जी मानते थे कि, ‘मेरी कल्पना यह थी कि साधारण से हाथ में बच्चों क़ो कभी नहीं छोड़ना चाहिए. शिक्षक क़ो अक्षर ज्ञान चाहे थोड़ा हो, पर उसमें चरित्रबल तो होना हो चाहिए. ( शिवदत्त, समग्र नयी तालीम, गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति दिल्ली, पृष्ठ-98). आज अगर भारतीय विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में पठन- पाठन का स्तर गिरा है तो उसके लिए शिक्षक वर्ग अधिक दोषी है. कहीं ना कहीं गुरु परम्परा की नैतिकता पतित हुई है.

शिक्षा पद्धति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए गाँधी जी ने कहा, “बुद्धि का सच्चा विकास हाथ, पाँव, कान आदि अववों के सदुपयोग से ही हो सकता है, मतलब यह कि ज्ञानपूर्वक शरीर -श्रम करते हुए बुद्धि का विकास उत्तम से उत्तम प्रकार से और शीघ्रतिशीघ्र होगा. यदि इसके साथ पारमार्थिक वृत्तिका संयोग न किया जाये तो भी शरीर और बुद्धि का विकास एकांगी होता है. परमार्थिक वृद्धि ह्रदय का यानि आत्मा का क्षेत्र है. (हरिजन, 8 मई, 1937). महात्मा गाँधी चाहते थे शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी दोनों ही स्वावलम्बी बने.

गाँधी जी ने यह मांग भी की कि सरकार राजस्व से प्राप्त आय क़ो शिक्षा पर खर्च ना करके विद्यालयों क़ो स्वावलम्बी बनाने पर जोर दें. जैसा की अक्सर समाज में होता रहा है, रूढ़ियों क़ो तोड़ नये पथ प्रदर्शित करने वालों क़ो विरोध का सामना करना करना ही पड़ता है. गाँधी जी भी अपवाद नहीं थे. गाँधी जी का भी विरोध हुआ कि वे बच्चों क़ो मजदूर बना देना चाहते हैं.

इन आरोपों का जवाब देते हुए गाँधी जी ने लिखा, ‘समस्त राष्ट्र की दृष्टि से देखें तो तो हम शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं कि अगर शिक्षा प्रचार के लिए हम केवल धन पर ही निर्भर रहेंगे तो एक निश्चित समय के अंदर राष्ट्र के प्रति अपने फर्ज़ क़ो अदा करने की आशा हम तो इस पीढ़ी में तो कर ही नहीं सकते. इसलिए मैंने यह सुझाने का साहस किया है कि शिक्षा क़ो हमें स्वावलम्बी बना देना चाहिए.’ (हरिजन, 31 सितम्बर, 1937) इस विचार क़ो उच्च शिक्षा तक विस्तारित करते हुए वे लिखते हैं, ‘कालेज की शिक्षा में भी मैं जबरदस्त परिवर्तन कर देना चाहूँगा. उसे मैं राष्ट्रीय जरूरतों से जोड़ दूंगा. मैकेनिकल और अन्य इंजिनियरों क़ो डिग्रियां देने के लिए संस्थाएं होगी जो विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से सम्बद्ध रहेगी और यही संस्थान अपने लिए आवश्यक स्नातकों क़ो तैयार करने का खर्च उठायेगें.’ ( सम्पूर्ण गाँधी वांगमय, खण्ड ग्यारह, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, पृष्ठ-487). असल मे यह एक युगपुरुष की दूरदर्शिता थी जो शिक्षा को उद्योगों से जोड़ने का आग्रह कर रहे थे.

आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में परीक्षाओं की यंत्रणा आज सर्वविदित है. आज जिन परीक्षाओं के दबाव से बच्चों क़ो मानसिक- भावनात्मक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता हैं, गाँधी जी तब भी इसके विरोधी थे. गाँधी जी कहते हैं, ” हिंदुस्तान में परीक्षाओं जैसी कोई चीज थी ही नहीं. यह पद्धति अभी हाल ही में शुरकी गई. सन् 1854 के ड्राफ्ट में इसको महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया. अब परीक्षा का बहुत दुरूपयोग होने लगा है. हर एक विषय परीक्षा क़ो ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है और विद्यार्थी के मन में यह बात अच्छी तरह घर कर लेती है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त है. अध्यापक क़ो भी इसी तरीके से अपना काम करने की आदत पड़ गई है. इसलिए विद्यार्थी क़ो जो ज्ञान मिलता है वह ऊपरी होता है.” (श्री रामनाथ सुमन, शिक्षा और संस्कृति, उ. प्र.गाँधी स्मारक निधि सेवापुरी, वाराणसी, पृष्ठ-581)

महात्मा गाँधी बच्चों के चरित्र निर्माण क़ो प्राथमिक शिक्षा के रूप में माता -पिता की जिम्मेदारी मानते है और बच्चों के दोष का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर डालते हैं. वे कहते हैं, ‘मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी मेरे बालकों के जीवन में जो खामियाँ दिखाई दी है मेरा दृढ़ मत है कि वे हम दम्पति की खामियों के प्रतिबिम्ब है.'(महात्मा गाँधी, आत्मकथा, सर्वसेवा संघ प्रकाशन राजघाट वाराणसी, पृष्ठ-69). आज परिवार संस्था विघटन के कगार पर जिसका दुष्परिणाम बच्चों को अपनी प्राथमिक पाठशाला से वंचित रहकर चुकाना पड़ रहा है.

गाँधी जी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के विरोधी थे. उनका मानना था कि, “इस विदेशी भाषा के माध्यम ने लड़कों के दिमाग़ कों शिथिल कर दिया है और उनकी दिमागी शक्तियों पर अनावश्यक बोझ डाल है. उन्हें रट्टू और नकलची बना दिया है. मौलिक विचारों और कार्यों के लिए अयोग्य कर दिया है और अपनी शिक्षा का सार अपने परिवार वालों तथा जनता तक पहुंचाने में असमर्थ बना दिया है. इस विदेशी माध्यम ने हमारे बच्चों कों अपने हो घर में पूरा पक्का परदेशी बना दिया है. वर्तमान शिक्षा प्रणाली का यह सबसे दुखान्त दृश्य है. अंग्रेजी भाषा के माध्यम ने हमारी देशी भाषाओं के विकास को रोक दिया है.”( सम्पूर्ण गाँधी वांगमय खण्ड -18 पृष्ठ -39,40) महात्मा गाँधी का ये विश्वास था कि मातृभाषा में शिक्षा ही बच्चों का ज्ञानवर्धन कर सकती है.

गाँधी जी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के विरोधी थे. उनका मानना था कि, “इस विदेशी भाषा के माध्यम ने लड़कों के दिमाग़ कों शिथिल कर दिया है और उनकी दिमागी शक्तियों पर अनावश्यक बोझ डाल है. उन्हें रट्टू और नकलची बना दिया है. मौलिक विचारों और कार्यों के लिए अयोग्य कर दिया है और अपनी शिक्षा का सार अपने परिवार वालों तथा जनता तक पहुंचाने में असमर्थ बना दिया है. इस विदेशी माध्यम ने हमारे बच्चों कों अपने हो घर में पूरा पक्का परदेशी बना दिया है. वर्तमान शिक्षा प्रणाली का यह सबसे दुखान्त दृश्य है. अंग्रेजी भाषा के माध्यम ने हमारी देशी भाषाओं के विकास को रोक दिया है.”( सम्पूर्ण गाँधी वांगमय खण्ड -18 पृष्ठ -39,40) महात्मा गाँधी का ये विश्वास था कि मातृभाषा में शिक्षा ही बच्चों का ज्ञानवर्धन कर सकती है. 1937 में विभिन्न प्रांतों में गठित कांग्रेस सरकारों क़ो शिक्षा का दायित्व भी मिला. इसी समय अपने समग्र विचारों एवं अनुभवों को आधार बनाकर महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसे ‘वर्धा योजना’ कहा जाता है.1938 में हरिपुरा अधिवेशन में वर्धा शिक्षा योजना का विचार पारित हुआ. 1942 से 1944 के जेल प्रवास के दौरान गाँधी जी ने अपनी शिक्षा योजना को ‘नई तालीम’ कहना शुरू किया. इसमे शिक्षकों की भूमिका को विस्तार दिया तथा उन्हें बच्चों के साथ माता -पिता को भी शिक्षित करने की जिम्मेदारी के अतिरिक्त ग्राम स्वराज के केंद्र बिंदु का भी काम करना था. कालांतर में डॉ जाकिर हुसैन समिति ने नई तालीम योजना को ही परिमार्जित करके प्रस्तुत किया. लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि वो मैकालेवाद के ऊपर गाँधीवाद को तरजीह देने में विफल रहा.

गौर करें तो गाँधी जी के सुझाव आज भी प्रासंगिक है. साथ ही उनकी आपत्तियों का दुष्प्रभाव भी स्पष्ट देखा जा सकता है. आंग्ल शिक्षा पद्धति दीमक की तरह देश की जड़ो क़ो खोखला कर रही हैं, विद्यार्थियों क़ो भारत और भारतीयता से विमुख कर रही है. गाँधी जी कहते हैं, इस शिक्षा ने जनता क़ो धर्म से विमुख किया है, और अनेक पीढ़ियों से पोषित धर्म तथा संयम के संस्कारों क़ो मिटा डालने का हीं काम किया है.’ (महात्मा गाँधी, गाँधी विचार दोहन, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ-151). समृद्ध भारतीय शिक्षा व्यवस्था को छोड़कर आंग्ल शिक्षा पद्धति में अपना भविष्य देखने वालों के लिए ‘कुरआन मजीद’ की एक सीख याद आ रही है, “यह वह बदनसीब हैं जिन्होंने हिदायत (सन्मार्ग) छोड़ कर गुमराही खरीद ली और मगफिरत (मुक्ति) के बदले अजाब मोल लिया आग में जाने के लिए कितनी बहादुरी और हिम्मत बता रहे हैं. (सूरह अल बकर, आयत संख्या- 175).

शिक्षा के मूल अर्थ क़ो गाँधी जी इन शब्दों में परिभाषित करते हैं, “तुम्हारे जौहर क़ो परख कर उसे बाहर खींच निकालना. शिक्षा का भी यही अर्थ है कि जो भीतर है उसे बाहर खींच लाना.”( श्री रामनाथ सुमन, वहीं, पृष्ठ -43) परन्तु जो शिक्षा यह ना कर सकें उसे समाज के लिए व्यर्थ हीं मानना चाहिए. वास्तव में गाँधी जी के शिक्षा दर्शन को व्यवहार में परिणीति करने का सही समय वर्तमान ही है. क्या राष्ट्र अपनी पश्चिमी यूटोपियन तंद्रा से जागकर आधुनिक सन्दर्भ के राष्ट्रीय नायक को वास्तव में वैचारिक दृष्टि से आत्मसात करने को तत्पर है?