भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिलाने में संत समाज की भूमिका अग्रणी रही है। उन्होंने न सिर्फ जनजागरण जैसा अति महत्वपूर्ण कार्य किया, बल्कि जरूरत पड़ने पर हथियार उठाए और अंग्रेजी सेना से जमकर मोर्चा भी लिया।

भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिलाने में संत समाज की भूमिका अग्रणी रही है। उन्होंने न सिर्फ जनजागरण जैसा अति महत्वपूर्ण कार्य किया, बल्कि जरूरत पड़ने पर हथियार उठाए और अंग्रेजी सेना से जमकर मोर्चा भी लिया।

साधु-संत इस देश में चिरकाल से मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं। आक्रांता मुगलों से पहला मोर्चा नागा साधुओं ने लिया था। उन्हें बड़े आदर के साथ भारतीय धर्म एवं संस्कृति का सशस्त्र सैनिक कहा जाता है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुई लड़ाई को भले ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता हो, लेकिन सच यह भी है कि उससे 94 साल पहले यानी 1763 में बंगाल एवं बिहार के दशनामी संन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग लड़ी थी और उन्हें धूल चटा दी थी। संन्यासियों के विद्रोह से ही देश के किसानों एवं आम जनमानस में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला बुलंद हुआ था। गौरतलब है कि दशनामी साधु देश भर में घूमा करते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके भ्रमण पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे वे गांवों एवं बस्तियों में नहीं जा सकते थे। कुंभ और सिंहस्थ में भी उन्हें परेशान किया जाने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी परंपराओं, आदर्शों एवं सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। वे ज्यादातर राजस्थान स्थित मठों में रहते थे, भिक्षा मांगकर खाते थे और सिपाही के रूप में भी काम करते थे।

16वीं शताब्दी में जब इस्लामी आक्रांताओं का आतंक बढ़ा तो फकीर भी संन्यासियों पर हमलावर होने लगे थे। इससे चिंतित बनारस के मधुसूदन सरस्वती ने संन्यासियों की युद्धक टुकड़ी बनाई, जो रक्षा के लिए तलवार उठाती थी। इसके लिए उन्होंने बादशाह अकबर तक भी अपनी बात पहुंचाई थी। इस टुकड़ी की खासियत यह थी कि इसमें सभी जातियों के लोग शामिल थे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले युद्ध करने वाले संन्यासी नहीं होते थे। वाराणसी में जब औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर पर हमला कराया, तो संन्यासियों ने ही मंदिर की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए थे। औरंगजेब की सेना और संन्यासियों के बीच भीषण जंग हुई थी।

बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भी संन्यासियों ने अस्त्र-शस्त्र उठाए थे। संन्यासी विद्रोह तो 1770 में ही शुरू हो गया था, जब बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश नागरिक लोगों से टैक्स वसूलने लगे थे। संन्यासियों ने जलपाईगुड़ी के मुर्शिदाबाद एवं वैकुण्ठपुर के जंगलों में सशस्त्र युद्ध किए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक ‘आनंद मठ’ में इसे हिंदुओं का आंदोलन कहा, जबकि वामपंथी इतिहासकारों ने इसे साम्राज्यवाद व सामंतवाद के विरुद्ध जंग करार दिया। अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अवध एवं बंगाल के नवाबों और महाराष्ट्र के राजपूत राजाओं की सेनाओं में भी संन्यासियों को शामिल किया गया था। ये आंदोलन पचास साल तक चलते रहे। बाद में फकीर भी संन्यासियों के साथ आ गए, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अंग्रेज उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं हैं।

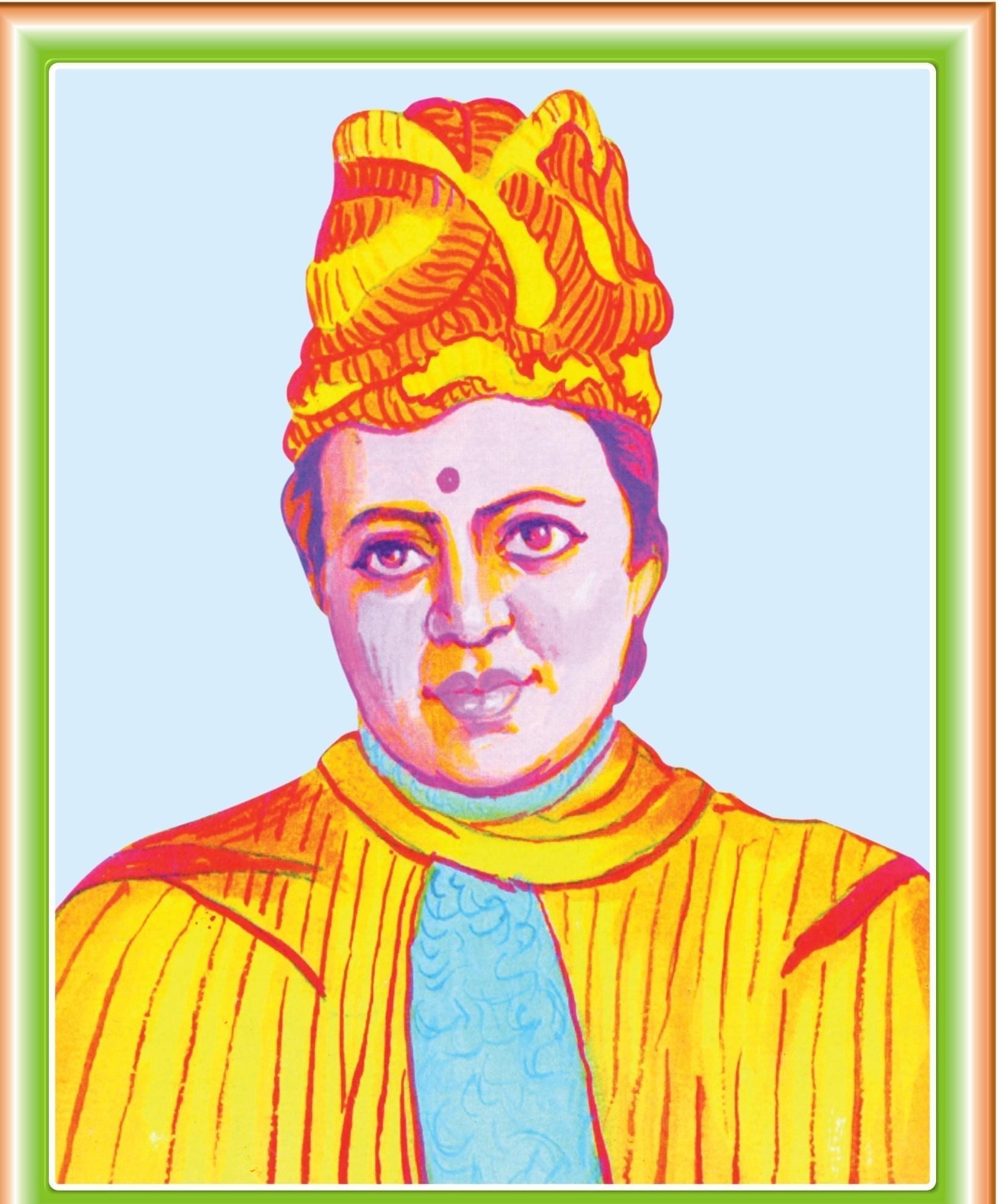

संन्यासियों के आंदोलन की प्रेरणा बनी थीं दो महिलाएं, एक तपस्विनी माता और दूसरी देवी चौधरानी। तपस्विनी माता ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और उनके वीरगति पाने के बाद वह नाना साहेब के साथ नेपाल चली गईं। तपस्विनी माता का जन्म 1835 में हुआ था, लेकिन कहां हुआ, इस पर मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ। कुछ के अनुसार, वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पैदा हुईं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म वाराणसी में हुआ। उनके पिता नारायण राव उन्हें गंगा मां का प्रसाद मानते थे, इसलिए बचपन में उनका नाम गंगाबाई रखा गया था और युवावस्था में वह सुनंदा नाम से मशहूर हुईं। सात वर्ष की आयु में वह विधवा हो गई थीं। एक बाल विधवा के रूप में उनका समय संस्कृत के अध्ययन एवं अध्यात्म के अनुशीलन में बीतता था। इसके अलावा उन्होंने अस्त्र-शस्त्रों का संचालन व घुड़सवारी भी सीख ली थी। नारायण राव के निधन के बाद सुनंदा पर पिता की छोटी सी जमींदारी संभालने का दायित्व भी आ पड़ा। अंग्रेजों से अपनी जागीर बचाने के लिए उन्होंने सुरक्षा की ओर ध्यान दिया। अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर नैमिषारण्य भेज दिया, जहां उन्होंने संत गौरी शंकर से दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया, पर स्वतंत्रता संग्राम की उनकी योजना पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां से मुक्त होने के बाद उन्होंने नानाजी पेशवा से संपर्क स्थापित किया और अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए साधु-संतों की टोलियां बनाकर विभिन्न छावनियों में भेजने लगीं। तभी से वह माता तपस्विनी कही जाने लगीं।

के छक्के छुड़ाए और उनके वीरगति पाने के बाद वह नाना साहेब के साथ नेपाल चली गईं। तपस्विनी माता का जन्म 1835 में हुआ था, लेकिन कहां हुआ, इस पर मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ। कुछ के अनुसार, वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पैदा हुईं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म वाराणसी में हुआ। उनके पिता नारायण राव उन्हें गंगा मां का प्रसाद मानते थे, इसलिए बचपन में उनका नाम गंगाबाई रखा गया था और युवावस्था में वह सुनंदा नाम से मशहूर हुईं। सात वर्ष की आयु में वह विधवा हो गई थीं। एक बाल विधवा के रूप में उनका समय संस्कृत के अध्ययन एवं अध्यात्म के अनुशीलन में बीतता था। इसके अलावा उन्होंने अस्त्र-शस्त्रों का संचालन व घुड़सवारी भी सीख ली थी। नारायण राव के निधन के बाद सुनंदा पर पिता की छोटी सी जमींदारी संभालने का दायित्व भी आ पड़ा। अंग्रेजों से अपनी जागीर बचाने के लिए उन्होंने सुरक्षा की ओर ध्यान दिया। अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर नैमिषारण्य भेज दिया, जहां उन्होंने संत गौरी शंकर से दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया, पर स्वतंत्रता संग्राम की उनकी योजना पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां से मुक्त होने के बाद उन्होंने नानाजी पेशवा से संपर्क स्थापित किया और अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए साधु-संतों की टोलियां बनाकर विभिन्न छावनियों में भेजने लगीं। तभी से वह माता तपस्विनी कही जाने लगीं।

बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई रिश्ते में उनकी बुआ थीं। झांसी की लड़ाई में माता तपस्विनी ने उनके साथ घोड़े पर बैठकर हिस्सा लिया, पर दुर्भाग्य से रानी लक्ष्मीबाई रणभूमि में खेत रहीं। यहां से वह नाना साहेब के साथ जुड़ गईं और उन्हीं के साथ नेपाल चली गईं। नेपाल में वह अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ-साथ गंगा मंदिरों का निर्माण कराने लगीं। नेपालियों में स्वतंत्रता का प्रचार करने के साथ उन्होंने नेपाल राज दरबार से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया, जहां से उनके संबंध बहुत मधुर हो गए। 1890 में वह दरभंगा होते हुए कोलकाता आ गईं और उसे अपना केंद्र बनाया। देश की आजादी के साथ-साथ बालिका शिक्षा भी उनका लक्ष्य था। 1893 में उन्होंने कोलकाता में महाकाली पाठशाला आरंभ की। मई 1897 में स्वामी विवेकानंद को माता तपस्विनी ने महाकाली पाठशाला में बुलाया, जिन्होंने उनकी सराहना की। दस सालों में महाकाली पाठशाला 23 जगहों पर चलने लगी थी। 1901 में उनकी भेंट बाल गंगाधर तिलक से हुई। उन्होंने तिलक को नेपाल के महाराजा से संबंध स्थापित करने को कहा। तिलक स्वयं नेपाल नहीं जा सके। उन्होंने 1902 में प्रतिनिधि के रूप में अपने विश्वस्त सहयोगी केपी खाडिलकर को नेपाल भेजा। जाने से पूर्व खाडिलकर काफी समय तक कोलकाता में तपस्विनी माता के साथ रहे। खाडिलकर नेपाल के कमांडर-इन-चीफ चन्द्र शमशेर जंग से मिले। दोनों की वार्ता में नेपाल में हथियार निर्माण करने वाली जर्मनी की प्रसिद्ध संस्था क्रूप्स के सहयोग से बंदूक फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय हुआ। यह योजना मूर्त रूप लेती, इससे पहले ही भेद खुल गया। हुआ यह कि खाडिलकर के सहयोगी दामू जोशी ने सतारा के महाराजा शाहूजी भोसले को पत्र के माध्यम से इस योजना की जानकारी भेजी, मगर पत्र मुंबई सीआईडी के हाथ लग गया। खाडिलकर गिरफ्तार कर लिए गए, पर पुलिस के तमाम अत्याचारों को सहते हुए उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और माता तपस्विनी का नाम नहीं लिया। 1905 में बंग भंग के विरोध में भी जन चेतना जागृत करने के लिए उनकी साधु-संतों की टोलियां देश भर में घूमती रहीं। क्रांति आरम्भ होने पर संदेश भिजवाने की माता तपस्वनी की बड़ी सुंदर सांकेतिक व्यवस्था थी। लाल कमल केवल सैनिकों में बांटा जाता और जनसाधारण में संदेश की प्रतीक चपाती एक-दूसरे के हाथ में घूमती रहती थी।

युद्ध के समय माता तपस्वनी खुद घोड़े पर सवार होकर सारी व्यवस्था का निरीक्षण करती थीं। छापामार दस्तों के साथ अंग्रेजों के फौजी ठिकानों पर हमले भी करती थीं। उनके दल में केवल भजन-पूजन करने वाले साधु ही नहीं थे, बल्कि अस्त्र-शस्त्र से लैस होकर घूमने वाले देशभक्त सैनिक भी थे। लेकिन, अंग्रेजों की सुसंगठित शक्ति के आगे छापामार साधुओं का विद्रोह विफल रहा। अंग्रेजों ने संन्यासियों को पकड़ कर पेड़ों पर लटकाना और तोपों से उड़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद तपस्विनी माता उनके हाथ नहीं आईं। संन्यासी विद्रोह की दूसरी महिला सूत्रधार देवी चौधरानी मजनूं शाह और भवानी पाठक की समकालीन थीं। 1763 से 1800 ई. तक संन्यासियों के छापामार हमलों ने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। हालांकि, बाद में यह विद्रोह अंग्रेजों द्वारा निर्ममता से कुचल दिया गया, किंतु इसका महत्व इसलिए बहुत बढ़ जाता है कि यह लड़ाई दो महिलाओं के नेतृत्व में लड़ी गई थी। संन्यासी विद्रोह की नायिका देवी चौधरानी को अंग्रेज इतिहासकारों ने दस्यु रानी कहा, जबकि वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी की भूमिका अदा कर रही थीं। फकीर मजनंू शाह ने 1774-75 में एक विराट विद्रोही संगठन बनाया और 1776 में तत्कालीन कम्पनी सरकार से टक्कर ली। 29 दिसंबर 1786 को अंग्रेजी सेना से मुठभेड़ में वह गंभीर रूप से घायल हुए और अगले दिन 30 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनके शिष्य भवानी पाठक ने अनेक बार धन-दौलत और हथियार लूटे। 1788 में वह भी एक बजरे में अपने बहादुर सैनिकों के साथ पकड़े जाने के बाद मौत के घाट उतार दिए गए। संन्यासी विद्रोह की मुखिया देवी चौधरानी भी अंत तक अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़ीं।

भारतीय संतों ने देश को स्वतंत्र कराने और धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता को पुन: जागृत करने के लिए जगह-जगह भ्रमण किया। आजादी की जंग में अयोध्या के साधु-संतों की भी बड़ी  भूमिका रही है। इनमें पहला नाम बृजनंदन ब्रह्मचारी का आता है। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय वह यहां से मध्यमा कर रहे थे। नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से उन्हें छह माह की सजा हुई थी। जेल से छूटने का बाद वह क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। 1932 में जिले के कई स्थानों पर उन्होंने डाक विभाग के बॉक्स जलाए और रेलवे लाइन के तार काटे। इस पर वह दोबारा पकड़े गए। उन्हें दो वर्ष की कैद एवं 50 रुपये जुर्माने की सजा मिली। 29 अप्रैल 1940 से पांच अप्रैल 1946 तक अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद रखा। मणिराम दास छावनी के तत्कालीन महंत राम शोभा दास के शिष्य वासुदेवाचार्य को लगान बंदी आंदोलन में शामिल होने के कारण 1932 में एक माह की सजा हुई। उसी साल उन्हें पुन: छह माह की सजा मिली। 1939-40 के मध्य वासुदेवाचार्य को तीन बार गिरफ्तार किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के चलते उन्हें नौ अगस्त 1942 को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। अयोध्या के रामवल्लभाकुंज के महंत राम पदारथ दास के शिष्य अक्षय ब्रह्मचारी को भी स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी करने पर 1932 में छह माह की सजा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें एक वर्ष की कैद और दो माह तक नजरबंदी की सजा मिली।

भूमिका रही है। इनमें पहला नाम बृजनंदन ब्रह्मचारी का आता है। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय वह यहां से मध्यमा कर रहे थे। नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से उन्हें छह माह की सजा हुई थी। जेल से छूटने का बाद वह क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। 1932 में जिले के कई स्थानों पर उन्होंने डाक विभाग के बॉक्स जलाए और रेलवे लाइन के तार काटे। इस पर वह दोबारा पकड़े गए। उन्हें दो वर्ष की कैद एवं 50 रुपये जुर्माने की सजा मिली। 29 अप्रैल 1940 से पांच अप्रैल 1946 तक अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद रखा। मणिराम दास छावनी के तत्कालीन महंत राम शोभा दास के शिष्य वासुदेवाचार्य को लगान बंदी आंदोलन में शामिल होने के कारण 1932 में एक माह की सजा हुई। उसी साल उन्हें पुन: छह माह की सजा मिली। 1939-40 के मध्य वासुदेवाचार्य को तीन बार गिरफ्तार किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के चलते उन्हें नौ अगस्त 1942 को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। अयोध्या के रामवल्लभाकुंज के महंत राम पदारथ दास के शिष्य अक्षय ब्रह्मचारी को भी स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी करने पर 1932 में छह माह की सजा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें एक वर्ष की कैद और दो माह तक नजरबंदी की सजा मिली।

संतोषी अखाड़ा के संत गंगादास ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और छह माह की कैद और सौ रुपये जुर्माने की सजा भोगी। हनुमानगढ़ी के नागा साधु गोविंद दास के शिष्य प्रयाग दास ने 1932 में छह माह कैद के साथ 25 रुपये जुर्माने की सजा भुगती। 1941 में उन्होंने सत्याग्रह किया और नौ माह तक अंग्रेजों की कैद में रहे। 1942 में प्रयागदास को एक माह तक नजरबंद रखा गया। राम समुझ दास के शिष्य वासुदेव दास भी 1933 में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए थे। 1942 तक उन्होंने 19 मास की कैद के साथ 20 रुपये जुर्माने की सजा काटी। हनुमानगढ़ी के लालता दास को 1941 में 15 माह की सजा भुगतनी पड़ी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1857 में हुई क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद के 20-25 वर्ष पहले ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति को चिंगारी बता दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उन्हें स्वराज का पहला संदेशवाहक कहते रहे। स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में अंग्रेजों द्वारा जारी शिक्षा पद्धति के स्थान पर वैदिक धर्म एवं भारतीयता की शिक्षा देने वाले ‘गुरुकुल’ की स्थापना की। हरिद्वार के कांगड़ी गांव स्थित इस गुरुकुल को आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है।

स्वामी विवेकानंद ने 1892 में अपने भारत भ्रमण के दौरान यह समझ लिया था कि आजादी तब तक संभव नहीं है, जब तक कि भारत वैचारिक एवं आध्यात्मिक रूप से एक न हो। बंगाल के महान क्रांतिकारी महर्षि अरविंद देश की आध्यात्मिक क्रांति की पहली चिंगारी थे। उनके आह्वान पर हजारों बंगाली युवकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। अरविंद ने कहा था कि चाहे सरकार क्रांतिकारियों को जेल में बंद करे, फांसी दे या यातनाएं, हम सब सहन करेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन कभी रुकेगा नहीं। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ कांग्रेस के गरमपंथी धड़े की विचारधारा को बढ़ावा दिया। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद 1908-09 में उन पर अलीपुर बमकांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें अलीपुर जेल में रखा गया। अरविंद वहां ज्यादातर समय साधना और तप में लगाने लगे। दशनामी संन्यासी अखाड़े के दंडी संन्यासी स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों को अंग्रेजों के शोषण से बचाने के लिए आंदोलन छेड़ा था, लेकिन किसानों को अखिल भारतीय स्तर पर संगठित स्वामी सहजानंद ने ही किया। उनकी सक्रियता से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें कई बार जेल की सलाखों के पीछे डाला। बाबा राम लाखन दास उर्फ लाखन बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर वह बिहार के छपरा आ गए थे। राजगुरु, भगत सिंह एवं सुखदेव के साथ मिलकर वह लंबे समय तक अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते रहे।

स्वामी विवेकानंद ने 1892 में अपने भारत भ्रमण के दौरान यह समझ लिया था कि आजादी तब तक संभव नहीं है, जब तक कि भारत वैचारिक एवं आध्यात्मिक रूप से एक न हो। बंगाल के महान क्रांतिकारी महर्षि अरविंद देश की आध्यात्मिक क्रांति की पहली चिंगारी थे। उनके आह्वान पर हजारों बंगाली युवकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। अरविंद ने कहा था कि चाहे सरकार क्रांतिकारियों को जेल में बंद करे, फांसी दे या यातनाएं, हम सब सहन करेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन कभी रुकेगा नहीं। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ कांग्रेस के गरमपंथी धड़े की विचारधारा को बढ़ावा दिया। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद 1908-09 में उन पर अलीपुर बमकांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें अलीपुर जेल में रखा गया। अरविंद वहां ज्यादातर समय साधना और तप में लगाने लगे। दशनामी संन्यासी अखाड़े के दंडी संन्यासी स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों को अंग्रेजों के शोषण से बचाने के लिए आंदोलन छेड़ा था, लेकिन किसानों को अखिल भारतीय स्तर पर संगठित स्वामी सहजानंद ने ही किया। उनकी सक्रियता से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें कई बार जेल की सलाखों के पीछे डाला। बाबा राम लाखन दास उर्फ लाखन बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर वह बिहार के छपरा आ गए थे। राजगुरु, भगत सिंह एवं सुखदेव के साथ मिलकर वह लंबे समय तक अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते रहे।

संन्यासी भवानी दयाल का जन्म जोहान्सबर्ग में हुआ था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और वहां कई बार जेल गए। इसके बाद बिहार आए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते 1930 में हजारीबाग जेल में डाल दिए गए। जेल में उन्होंने कैदी साथी मथुरा प्रसाद सिंह के सहयोग से हस्तलिखित पत्रिका ‘कारावास’ निकाली। वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा एवं हरिद्वार के साधु-संतों ने भी आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान किया। मानसकार ने लिखा है:: गाधितनय मन चिंता व्यापी। केहि विधि मरिहहिं निसिचर पापी। ऐसी ही चिंता अंग्रेजों को लेकर उन दिनों देश के संत-समाज में थी।

मई 1897 में स्वामी विवेकानंद को माता तपस्विनी ने महाकाली पाठशाला में बुलाया, जिन्होंने उनकी सराहना की। दस सालों में महाकाली पाठशाला 23 जगहों पर चलने लगी थी। 1901 में उनकी भेंट बाल गंगाधर तिलक से हुई।

(युगवार्ता से साभार )