पंडित दीनदयाल उपाध्याय आधुनिक भारत के विरले राजनीतिज्ञ हैं, जिनके विचारों पर अकादमिक दुनिया में विधिवत विमर्ष प्रारंभ हुआ है। ऐसे ही एक राजनीतिज्ञ महात्मा गांधी हैं। इस प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय उस कोटि में हैं जिन्होंने भारतीय विचार भूमि पर स्वतंत्र भारत के लिए एक राजनीतिक दर्शन दिया। वे एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में महात्मा गांधी के समकक्ष हैं। ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन’ पर अकादमिक चिंतन-मनन हो रहा है। इस जनवरी माह में एक नया मोड़ आया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के जन संचार एवं मीडिया अध्ययन विभाग ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से अपने परिसर में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की। इस संगोष्ठी में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राध्यापक-प्राध्यापिकाएं, शोध छात्र और छात्राओं ने सक्रिय सहभागिता की। इस संगोष्ठी की योजना में अच्छे आलेख बड़ी संख्या में आए। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रवींद्र कुमार सिन्हा, कुल सचिव डा. विश्वास त्रिपाठी और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रो. सच्चिदानंद मिश्र का इस आयोजन में सक्रिय सहयोग रहा। जिसे स्वाभाविक रूप से विश्वविद्यालय के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय की अधिष्ठाता प्रो. वंदना पांडे ने अपनी पहल पर संभव बनाया। इसके लिए उन्होंने सघन प्रयास किए कि संगोष्ठी सफल और सार्थक हो।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय आधुनिक भारत के विरले राजनीतिज्ञ हैं, जिनके विचारों पर अकादमिक दुनिया में विधिवत विमर्ष प्रारंभ हुआ है। ऐसे ही एक राजनीतिज्ञ महात्मा गांधी हैं। इस प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय उस कोटि में हैं जिन्होंने भारतीय विचार भूमि पर स्वतंत्र भारत के लिए एक राजनीतिक दर्शन दिया। वे एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में महात्मा गांधी के समकक्ष हैं। ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन’ पर अकादमिक चिंतन-मनन हो रहा है। इस जनवरी माह में एक नया मोड़ आया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के जन संचार एवं मीडिया अध्ययन विभाग ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से अपने परिसर में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की। इस संगोष्ठी में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राध्यापक-प्राध्यापिकाएं, शोध छात्र और छात्राओं ने सक्रिय सहभागिता की। इस संगोष्ठी की योजना में अच्छे आलेख बड़ी संख्या में आए। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रवींद्र कुमार सिन्हा, कुल सचिव डा. विश्वास त्रिपाठी और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रो. सच्चिदानंद मिश्र का इस आयोजन में सक्रिय सहयोग रहा। जिसे स्वाभाविक रूप से विश्वविद्यालय के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय की अधिष्ठाता प्रो. वंदना पांडे ने अपनी पहल पर संभव बनाया। इसके लिए उन्होंने सघन प्रयास किए कि संगोष्ठी सफल और सार्थक हो।

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की दो विषेषताएं हैं। इसे मुख्यमंत्री मायावती ने बनवाया। इसलिए इसके कुलाधिपति मुख्यमंत्री होते हैं। 2017 से इसके कुलाधिपति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। परिसर के मुख्य भवन में कुलाधिपति का एक आवासीय खंड है। इस विश्वविद्यालय की दूसरी विशेषता इसका परिसर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। वह उत्तर प्रदेश के भूगोल में रहकर भारत की राजधानी के अत्यंत निकट है। यहां आते–जाते किसी को यह ध्यान भी नहीं होता कि प्रदेश और देश की सीमा कब समाप्त हुई और कब शुरू हुई। ऐसे विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन इस विश्वविद्यालय की तीसरी विशेषता मानी जानी चाहिए। एक विश्वविद्यालय अपना नाम तभी सार्थक करता है जब वह पुराने विचारों के केचुल उतारने को उद्यत हो जाता है। यह देशज ज्ञान के अनुसंधान की एक प्रक्रिया है।

इस पहल के लिए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की सराहना होनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी बौद्धिक जगत के लिए दिशासूचक है। वह क्यों है और कैसे है, इसे समझने के लिए जरूरी है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समय की प्रबल विचार धाराओं के प्रवाह को देखा जाए। आधुनिक भारत में जब पश्चिम की विचार धाराएं आंधी और तूफान बनकर भारत पर छा रही थी तब थोड़े अंतराल पर दो राजनेता हुए, जिन्होंने भारतीयता का भाव अनूठे ढंग से जगाया। पहले हैं, महात्मा गांधी। जिन्होंने हिन्द स्वराज लिखा। दूसरे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इन दोनों महापुरूषों ने देशज ज्ञान को भारत के पुनर्निर्माण का आधार बनाने की नई दृष्टि दी।

हिन्द स्वराज स्वाधीनता संग्राम में बड़े संयोग से आया। उसमें ज्ञात–अज्ञात जबरदस्त वैचारिक खुराक थी। उसी तरह बिल्कुल जैसे वैचारिक महाभारत के बीच एकात्म मानव दर्शन के विचार ने एक सिरे से सबको चौंकाया। विचार की नवीनता से ऐसा ही होता है। यह विचार आज स्वतंत्र भारत के लिए दीपस्तंभ है। एक दिशा का उसमें संकेत है। हिन्द स्वराज 1909 में आया। उस छोटी सी पुस्तक की बड़ी कहानी है। उसमें महात्मा गांधी के विचारों का सजीव बीज है। उस पुस्तक की शताब्दी मनाई जा चुकी है। उस पर मंथन का क्रम चल रहा है। ऐसे ही एकात्म मानव दर्शन की इतिहास कथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचार यात्रा के एक पड़ाव से प्रारंभ होती है। राजनीतिक दल अपने आयोजनों में प्रस्ताव पारित करते ही रहते हैं। यह एक प्रथा है। इसी से जुड़ी दूसरी प्रथा भी है। इस पर कम ध्यान दिया जाता है। प्रस्ताव पारित कर उसे भूला दिए जाने की प्रथा की चर्चा कम होती है। लेकिन यह प्रथा है, प्रबल।

इसके ठीक विपरीत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नई प्रथा प्रारंभ की। लीक से हटकर चलने की वह प्रथा प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उसी से एकात्म मानव दर्शन निकला। वह भारत और मानवता की भलाई के लिए उत्पन्न हुआ। इसका समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीन-भारत युद्ध के पश्चात भारत का जन मानस पछतावे में था। पराजय की कचोट थी। ऐसे समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन का विचार रखा। जिसे जनसंघ ने विधिवत अपनाया। सोचिए! तब कांग्रेस मिश्रित अर्थव्यवस्था से चिपकी हुई थी। एक नट का वह खेला जैसा था, जिसमें पूंजीवाद-समाजवाद के समन्वय का विचार होता था। डा. राम मनोहर लोहिया समाजवाद को मार्क्सवाद से मुक्त कराने की भीष्म प्रतिज्ञा ले चुके थे। वे भी देसी रास्ता ढूंढ रहे थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पूंजीवाद की पैरोकारी में स्वतंत्र पार्टी को जन्म दे चुके थे। भारत के कम्युनिस्ट रूस-चीन के अपने-अपने मार्क्सवाद में बंट कर वक्त के धक्के खा रहे थे। वास्तव में वह उन देशों का अपना राष्ट्रवाद था। जिसके व्यामोह में भारत के कम्युनिस्ट थे। ऐसे समय में एकात्म मानव दर्शन का उदय अंधेरे को चीरते हुए प्रकाश के किरण का आगमन था।

इसके ठीक विपरीत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नई प्रथा प्रारंभ की। लीक से हटकर चलने की वह प्रथा प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उसी से एकात्म मानव दर्शन निकला। वह भारत और मानवता की भलाई के लिए उत्पन्न हुआ। इसका समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीन-भारत युद्ध के पश्चात भारत का जन मानस पछतावे में था। पराजय की कचोट थी। ऐसे समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन का विचार रखा। जिसे जनसंघ ने विधिवत अपनाया। सोचिए! तब कांग्रेस मिश्रित अर्थव्यवस्था से चिपकी हुई थी। एक नट का वह खेला जैसा था, जिसमें पूंजीवाद-समाजवाद के समन्वय का विचार होता था। डा. राम मनोहर लोहिया समाजवाद को मार्क्सवाद से मुक्त कराने की भीष्म प्रतिज्ञा ले चुके थे। वे भी देसी रास्ता ढूंढ रहे थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पूंजीवाद की पैरोकारी में स्वतंत्र पार्टी को जन्म दे चुके थे। भारत के कम्युनिस्ट रूस-चीन के अपने-अपने मार्क्सवाद में बंट कर वक्त के धक्के खा रहे थे। वास्तव में वह उन देशों का अपना राष्ट्रवाद था। जिसके व्यामोह में भारत के कम्युनिस्ट थे। ऐसे समय में एकात्म मानव दर्शन का उदय अंधेरे को चीरते हुए प्रकाश के किरण का आगमन था।

प्रश्न है कि एकात्म मानव दर्शन क्या मात्र एक राजनीतिक दल का सैद्धांतिक विचार है? वह राजनीतिज्ञ दल था, जनसंघ। जनसंघ का रूपांतरण ही भाजपा है। वह केंद्र और उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में सत्ताधारी है। एकात्म मानव दर्शन की गहराईयों में उतरने का उचित समय भी यही है। अगर उस विचार के उद्गाता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और विचार की यात्रा का विहंगावलोकन करें, तो उनकी वैचारिक विलक्षणता की झलक मिल जाएगी। वह एकात्म मानव दर्शन में गहरे पैठने का मार्ग दे सकती है।

एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय उनके जीवन के अंतिम चरण के पुण्य फल है। विचार और व्यवहार में जिनका रूप निखरता हुआ आज अनुभव किया जा रहा है। ऐसे महापुरूष को उनके जीवनकाल में ही प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई थी। देश–समाज उनकी ओर आशा भरी निगाह से देखने लगा था। तभी उनकी रहस्यमय हत्या का वज्रपात घटित हुआ। वह एक षडयंत्र था। हत्या का तथ्य पता है, उनको जो जिज्ञासु हैं। हत्या का सच आज तक अबूझ पहेली है। वह सच अमूर्त है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन इस बात से होता रहा है कि वह अपने विचारों से कितना और कब तक प्रासंगिक बना रहता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन पर किसी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन यह स्पष्ट करता है कि उनके विचार न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि उसमें ही विकल्प की संभावनाएं खोजी जा रही है।

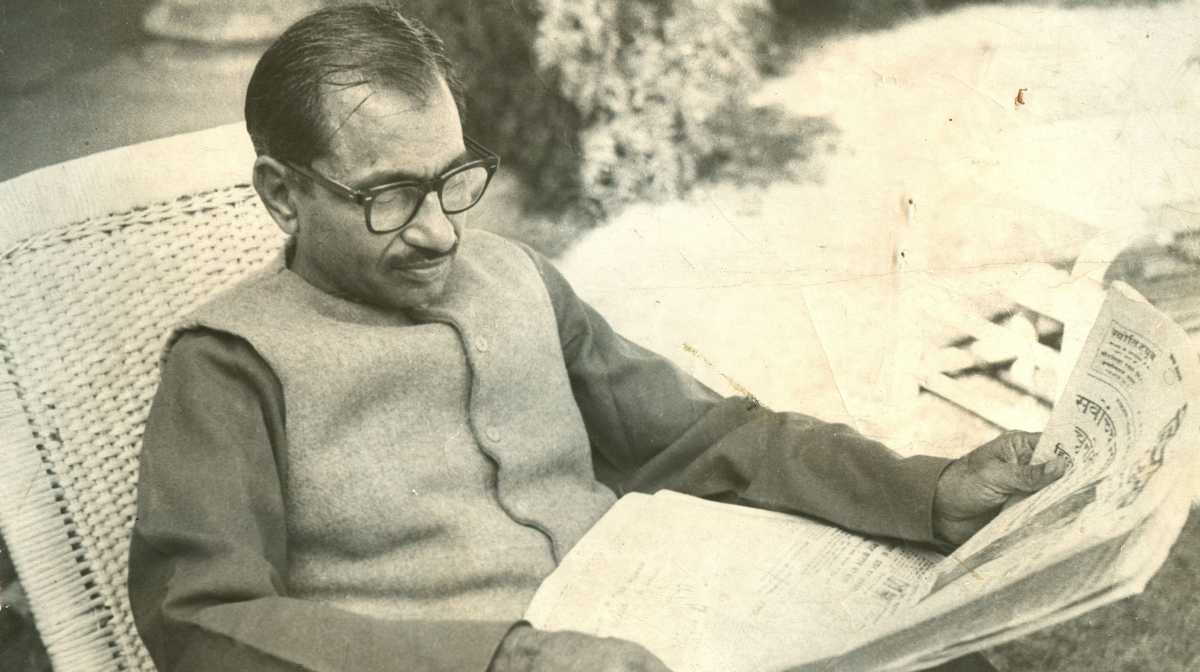

उन्हें पढ़ने पर हर कोई चकित होता है कि शुरूआती दिनों में ही उन्होने जो लिखा, उसमें नए विचार, दर्शन, राजनीति, धर्म, संस्कृति और भारतीय समाज के लिए विचारों का अकूत खजाना मिलता है। उनका बचपन जिन परिस्थितियों में बीता उसमें जलता हुआ दीया भी बुझ जाता है। वे अधिक उंची लौ से जीने के उदाहरण बने हुए हैं। उन्होने तूफानों में भी अपनी आग बुझने नहीं दी। जिस समय वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डा. केशव बलिराम हेडगेवार से मिले तब कानपुर का रंग–ढंग दूसरा था। वहां कांग्रेस और कम्युनिस्टों का बोलबाला था। उस राजनीतिक माहौल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उस संस्था से अपना नाता जोड़ा जो उनकी उम्र से आधा पर थी। क्या यह महज संयोग था? क्या वे अपनी नियति से मिल रहे थे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर उनकी जीवन यात्रा में है।

टाइम मशीन के उड़नखटोले में बैठकर उस यात्रा का दर्शन किया जा सकता है। उसका अनुभव भी पाया जा सकता है। उन्हांेने शुरू में ही यह साहस दिखाया कि मुख्यधारा में बहने से बचे। जिस धारा को अपनाया वह आज मुख्यधारा है। इस अर्थ में वे इतिहास पुरूष हैं। उनकी जन्मशताब्दी पर डा. महेश चंद्र शर्मा के संपादन में ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय: संपूर्ण वांगमय’ छपा। जो 15 खंडों में है। इस वांगमय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अक्षरदेह है। उनके विचार की आत्मा है। वह ज्योति है जो भारतीयता की अलख जगाती है। इसके पहले खंड का समय है, 1940 से 1950 का। इस अवधि में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। उस समय उन्हांेने जो–जो लिखा है वह आज कोई पढ़े और उस पर इस ढंग से मनन करे कि उनके लेखन का समय जो था वह क्या था तो वह पाएगा कि वे शुरू से ही अपनी दिशा के बारे में स्पष्ट थे। आज देश उसी दिशा में देर से ही सही बढ़ रहा है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1946 में चंद्रगुप्त पुस्तक लिखते हैं। उनके लेखन के अनेक विषय हैं। उनमें आचार्य शंकर, लोकमान्य तिलक, तुलसीदास और संविधान सभा के काम–काज पर चार महत्वपूर्ण लेख हैं। हर लेख अपने आप में तरोताजा हैं। समय की धूल से बचकर अपनी चमक में वे मनमोहक हैं। उस समय चंद्रगुप्त और आचार्य शंकर को याद करना मानो जमाने को चुनौती देना था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का इरादा जमाने से लड़ने का नहीं था बल्कि यह बताना था कि हमें किसे याद करना चाहिए। संविधान सभा पर उनके लेख का महत्व कई कारणों से ऐतिहासिक है। वे राजनीति में नहीं थे। समाजधर्म को पटरी पर लाने के एक सामूहिक प्रयास के वे एक स्तंभ स्वरूप थे। ऐसा व्यक्ति संविधान सभा की राजनीतिक बारीकियांे में नहीं पड़ता है। वे पड़े। क्यों पड़े? इसलिए कि संविधान से भारत के पुनर्निर्माण का राजमार्ग निकलेगा। यह वे समझते थे। उनका अंतिम लेख है, जो ‘संविधान का क्या करें?’ शीर्षक से 2 फरवरी, 1950 को छपा है। इसमें वे संविधान को ‘परिष्कार के लिए पुरस्कार’ लक्ष्य से स्वीकार करने का मत व्यक्त करते हैं। इसके विपरीत कांग्रेस, समाजवादी और कम्युनिस्ट उस समय संविधान पर तरह–तरह के प्रश्न खड़े कर रहे थे।

संविधान पर अपने लेखों में वे देशवासियों को बार–बार याद दिलाते हैं कि हमारा राष्ट्र जीवन विषाक्त हो गया है। अपने जीवन को बनाने की जिम्मेदारी हमारे उपर आ गई है। हमको आज भारतीयता की पूजा करनी है। भारतवर्ष के स्व को जाग्रत करना है। वे दो मर्यादाएं भी बताते हैं। पहली, हमें इतिहास में लौटकर यात्रा नहीं करनी है। दूसरी, वर्तमान को अपनी नियति नहीं मानना है। याद करिए कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्तमान को अपनी नियति से साक्षात्कार बता रहे थे। महात्मा गांधी ने भी कांग्रेस को विसर्जन की सलाह दी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी संविधान संबंधी अपने एक लेख में कांग्रेस के विसर्जन की आवश्यकता बताई है। वे ग्राम पंचायतों की अवहेलना से भी चिंतित हैं। संविधान बनने पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बालिग मताधिकार को अभिमान की वस्तु कहते हैं। उनका यह कथन उन लोगों को अजीब लगा होगा जो समझते थे कि भारत का लोकतंत्र बालिग मताधिकार का बोझ कमजोर कंधों के कारण उठा नहीं सकेगा। समय ने सिद्ध कर दिया है कि कौन सही था!

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचार यात्रा में स्वाभाविक ही था कि वे एकात्म मानव दर्शन का प्रतिपादन कर सके। उनके इस प्रतिपादन के मूल में भारतीय विचार के मौलिक सिद्धांत हैं। एक सामाजिक दर्षन है। राजनीति में अनुसरण और प्रयोग का वह एक प्रयास है। उसकी नींव में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। वह जीवन के चार पुरूषार्थ पर आधारित है। हिन्द स्वराज की शताब्दी में कनाडा के प्रो. एनथोनी परेल ने अपने व्याख्यान में कहा कि हिन्द स्वराज में भारत के लिए उचित राजनीतिशास्त्र है। वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पुरूषार्थ पर आधारित है। महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिन शब्दों का उपयोग किया है वे हैं पुराने। इसलिए अकादमिक जगत को उन शब्दों पर नए अर्थ की कलम लगाने का बौद्धिक प्रयास करना होगा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय संगोष्ठी के उदघाटन सत्र में डा. महेश चंद्र शर्मा को मुख्य अतिथि बनाया। वे एकात्म मानव दर्शन के गहन अध्येता हैं। कोई भी समझ सकता है कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की दिशा वही है जो होनी चाहिए।