बारह जून 1975 को एक ही प्रश्न पूरे देश में घुमड़ रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत न दी तो क्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी त्याग-पत्र देंगी? बिशन टंडन ने अपनी डायरी में लिखा है कि, ‘यदि मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को समझ सका हूं तो वे और चाहे कुछ करें, कुर्सी कभी नहीं छोडेंगी। अपने को सत्ता में रखने के लिए वे गलत से गलत काम करने में भी नहीं हिचकिचाएंगी।

लोकतंत्र की ‘सॉफ्टवेयर’ परत कहां होती है? संवैधानिक संस्कृति के दिखावे, व्यवहार और पालन करने के स्वभाव में इसका उत्तर खोजना संभव है। 12 जून, 1975 भी ऐसी ही एक तारीख है। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकतांत्रिक अग्नि परीक्षा लेती है। स्वतंत्र भारत के इतिहास का वह एक ऐसा यथार्थ है, जिसे जानना-समझना भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए जितना तब जरूरी था, उतना ही आज भी है। इस तारीख का अपना महत्व है। इसे हर उस पुस्तक में पढ़ा जा सकता है, जो इमरजेंसी पर लिखी गई हैं। उन पुस्तकों में 12 जून, 1975 का वर्णन बड़े नाटकीय ढंग से है। ऐसा क्यों न हो! मुकदमा प्रधानमंत्री से जो जुड़ा था। वह फैसला अचानक नहीं आया था। उसको सुनाने की तारीख चार दिन पहले मालूम हो गई थी। लेकिन फैसला क्या होगा, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सका। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भेदिए भौंचक थे। वे हर जुगाड़ के बावजूद रहस्य भेद नहीं सके।

अनुभवी पत्रकार बलबीर दत्त अपनी पुस्तक ‘इमरजेंसी का कहर और सेंसर का जहर’ में एक घटना का वर्णन करते हैं। वह इस प्रकार है, ‘भारतीय जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए 12 मई 1975 को रांची आए हुए थे। दोपहर को एक प्रमुख कार्यकर्ता के आवास पर उनका भोजन था, जिसमें मैं भी आमंत्रित था। भोजन की टेबल पर बातचीत के दौरान मैंने श्री वाजपेयी से पूछा कि राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी मामले में आपको क्या लगता है, कोर्ट का क्या फैसला आने की संभावना है। जवाब में उन्होंने तत्काल कहा, ‘कौन जज प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला देगा।’ ऐसा ही उस समय ज्यादातर नेता समझते थे।

फैसला इसके ठीक विपरीत आया। उससे इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव अवैध घोषित हो गया। उस दिन एक के बाद दूसरी और तीसरी जो घटनाएं हुई, वे इंदिरा गांधी पर बड़ी चोट थी। पहली निजी थी। जिसमें उनके एक भरोसेमंद राजनैतिक सहयोगी डीपी धर का सुबह निधन हो गया। दूसरी घटना, उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह थी। तीसरी थी, गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय। तीसरी घटना इसलिए भी इंदिरा गांधी से सीधे जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस चुनाव में कांग्रेस को जिताने का जिम्मा उन्होंने अकेले ही उठा रखा था। इसके लिए हर हथकंडे उन्होंने अपनाए। यहां तक कि अपनी सभाओं में वे सरासर झूठ बोलती रहती थी।

प्रधानमंत्री कार्यालय से: आपातकाल-एक डायरी’ पुस्तक में बिशन टंडन ने 1 जून 1975 को लिखा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक दिन में दो झूठ बोली। इसका पूरा वर्णन और संदर्भ उनकी पुस्तक के उस पन्ने पर विस्तार से है। यहां यह  उल्लेख करना काफी है कि गुजरात विधानसभा के चुनाव में जो पराजय कांग्रेस की हुई, वह वास्तव में इंदिरा गांधी की राजनीतिक पराजय थी। एक दिन में तीन हादसे को संवैधानिक संस्कृति की आधारशिला पर अगर देखें तो जो कुछ उसके बाद हुआ, वह उस तरह नहीं होना चाहिए था। जो लोग इंदिरा गांधी की ‘किचेन केबिनेट’ के सदस्य थे, उनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं में कोई निष्ठा रखते हों।

उल्लेख करना काफी है कि गुजरात विधानसभा के चुनाव में जो पराजय कांग्रेस की हुई, वह वास्तव में इंदिरा गांधी की राजनीतिक पराजय थी। एक दिन में तीन हादसे को संवैधानिक संस्कृति की आधारशिला पर अगर देखें तो जो कुछ उसके बाद हुआ, वह उस तरह नहीं होना चाहिए था। जो लोग इंदिरा गांधी की ‘किचेन केबिनेट’ के सदस्य थे, उनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं में कोई निष्ठा रखते हों।

प्रश्न है कि उनकी ‘किचेन केबिनेट’ में उस समय कौन थे? इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी उस छोटे समूह के सरदार थे। दूसरे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल और प्रधानमंत्री निवास के राजनीतिक दरबारी। यह छोटा समूह समय-समय पर बदलता रहा है। उसका जन्म तब हुआ, जब इंदिरा गांधी कांग्रेस में सत्ता संघर्ष झेल रही थी। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और उन्हें जब चुनौती देने वाला कांग्रेस में कोई नहीं रहा तो प्रधानमंत्री कार्यालय के समानांतर प्रधानमंत्री निवास सत्ता का केंद्र हो गया। प्रधानमंत्री निवास से जो फैसले होते थे, वे ‘किचेन केबिनेट’ के फैसले होते थे। जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मनमर्जी के बिना संभव नहीं थे। 12 जून 1975 को सारे निर्णय प्रधानमंत्री निवास में हुए।

वे निर्णय दो प्रकार के हैं। एक राजनीतिक है तो दूसरा संवैधानिक। इन दोनों का दुष्परिणाम इमरजेंसी की घोषणा में प्रकट हुआ। पहले यह समझे कि 12 जून 1975 के फैसले की कहानी क्या है। लोक-लुभावन नारे देकर इंदिरा गांधी ने 1971 में लोकसभा का मध्यावधि चुनाव करवाया। इस समय ‘एक देश-एक चुनाव’ का प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार कर रही है। 1967 तक यह होता ही रहा था। 1971 से क्रम बदला। उस चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। वे रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से चुनकर सदन में पहुंची। उस चुनाव में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार राजनारायण ने 24 अप्रैल 1971 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी।

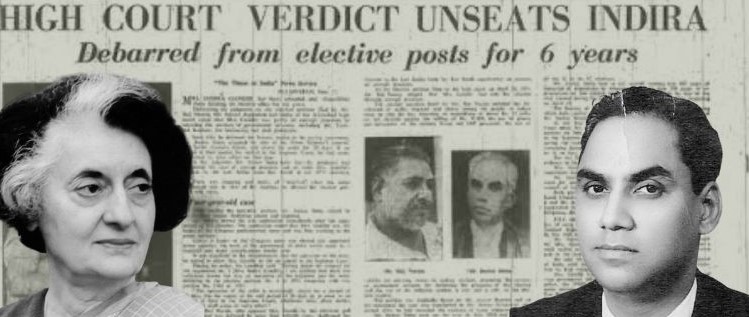

वह थी तो साधारण-सी एक चुनाव याचिका लेकिन वह स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास की बड़ी घटना बन गई। इसलिए बनी, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर चुनाव में भ्रष्ट तरीके अपनाने का आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रमाणित हो गया। जिसे जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने 12 जून 1975 के फैसले में सुनाया। इंदिरा गांधी की सरकार ने हर कोशिश की कि जगमोहन लाल सिन्हा से अपने अनुकूल फैसला कराया जाए। जिसमें सफलता नहीं मिली। उस फैसले से संबंधित छोटे-बड़े बहुत किस्से हैं। एक किस्सा तो यह है कि इंदिरा गांधी की सरकार हाईकोर्ट की बेंच बदलवाती रही, जिससे याचिका पर सुनवाई में कई साल लग गए। 12 जून को ही फैसला क्यों आया? कहते हैं कि जगमोहन लाल सिन्हा का वह जन्मदिन था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनावी भ्रष्टाचार पर फैसला सुनाना एक तरह से सर पर कफन बांधना था। यह खतरा जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने जन्मदिन पर मोल लिया।

उनके फैसले में दो अंश थे। पहला कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध ठहरा और वे छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। दूसरा कि इस फैसले पर वे 20 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकती हैं। इस तरह जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले पर अमल को 20 दिन स्थगित कर दिया। जगमोहन लाल सिन्हा के उस फैसले से एक लहर उठी थी। उसका प्रभाव मुख्यत: प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर पड़ा। उनके राजनीतिक भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। कांग्रेस पार्टी में महत्वाकांक्षा की दरारें दिखने लगी। लेकिन उसका प्रभाव वहीं तक सीमित नहीं रहा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को उससे जीवन शक्ति मिली। दूसरी तरफ वामपंथी राजनीति को साजिश रचने के लिए अवसर मिल गया। इंदिरा गांधी के शुभचिंतकों की दृष्टि में उनकी समस्याएं अत्यंत जटिल थी।

उनके फैसले में दो अंश थे। पहला कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध ठहरा और वे छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। दूसरा कि इस फैसले पर वे 20 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकती हैं। इस तरह जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले पर अमल को 20 दिन स्थगित कर दिया। जगमोहन लाल सिन्हा के उस फैसले से एक लहर उठी थी। उसका प्रभाव मुख्यत: प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर पड़ा। उनके राजनीतिक भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। कांग्रेस पार्टी में महत्वाकांक्षा की दरारें दिखने लगी। लेकिन उसका प्रभाव वहीं तक सीमित नहीं रहा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को उससे जीवन शक्ति मिली। दूसरी तरफ वामपंथी राजनीति को साजिश रचने के लिए अवसर मिल गया। इंदिरा गांधी के शुभचिंतकों की दृष्टि में उनकी समस्याएं अत्यंत जटिल थी।

यह भाव सहानुभूति का है। इसका दूसरा पहलू है। वह अधिक महत्व का है। जटिल समस्याओं का सरल हल भी हो सकता है। उस तरफ अगर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ध्यान दिया होता तो उन्हें संवैधानिक उपाय दिखते। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव प्रो. पीएन धर ने भी अपने अनुभव से यह माना और लिखा है कि ‘राजनीतिक लक्ष्य पाने के लिए किसी भी साधन को अपनाने की प्रवृति इंदिरा गांधी में थी।’ यही उस दिन हुआ। जब 12 जून को सुबह 10 बजकर 5 मिनट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी मिली तो प्रधानमंत्री कार्यालय सूना हो गया। प्रधानमंत्री निवास आबाद हुआ, जो देश की बर्बादी का सबब बना। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक, सफदरजंग रोड पर रहती थीं। वहां फैसले के बाद भीड़ बढ़ती गई। जहां इंदिरा गांधी के मंत्रीगण के अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे, कानून मंत्री हरि राम चंद्र गोखले, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल और आला अफसरों का जमघट था।

उस समय जिस प्रबुद्ध महिला ने अपनी दूर दृष्टि से जो सोचा अगर उसे इंदिरा गांधी मान लेती तो वे उस दिशा में नहीं जाती जो तानाशाही का रास्ता था। वह महिला थी, राज थापर। उनके कहने पर ‘सेमिनार’ के संपादक रोमेश थापर ने फोन भी मिलाया। वे इंदिरा गांधी से मिलकर कहना चाहते थे कि इस फैसले पर जो भी कदम उठाना जरूरी है, वह लोकतांत्रिक मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी से गहरी दोस्ती के बावजूद उन्हें 12 जून 1975 को समय नहीं मिला। यह इंदिरा गांधी की मनमर्जी का पहला संकेत था। उन दिनों समाचार पाने के लिए न्यूज एजेंसियों की बाट जोहनी पड़ती थी। आज जैसी सुविधा नहीं थी। इसलिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वरिष्ठ निजी सचिव एनके अय्यर शेषन प्रधानमंत्री निवास में जहां न्यूज एजेंसियों के टेलीप्रिंटर लगे थे, वहां वे दस बजे से ही खड़े थे।

फैसले की खबर जैसे ही मिली कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव प्रो. पीएन धर और प्रेस सलाहकार एचवाई शारदा प्रसाद एक सफदरजंग पहुंचे। बिशन टंडन ने उस दिन की अपनी डायरी में लिखा है, ‘लंच तक शेषन और शारदा भी प्रधानमंत्री निवास से आ गये थे। बात का विषय तो आज बदल नहीं सकता था। शेषन ने बताया कि निर्णय आने के बाद प्रधानमंत्री निवास पर मंत्रीगण आना शुरू हो गए। कुछ देर प्रधानमंत्री ने गोखले, सिद्धार्थ व पालकीवाला से बात की, पर बाद में और लोगों से मिलती थीं और अंदर व बाहर आती-जाती रहती थीं। लेकिन साढ़े दस बजे ही प्रधानमंत्री, संजय (प्रधानमंत्री का छोटा पुत्र) और धवन की गुपचुप बातचीत के बाद धवन ने दिल्ली में कई लोगों को फोन किया कि प्रधानमंत्री के समर्थन में शीघ्र रैली आयोजित की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी फोन हुआ कि वे सीमावर्ती जिलों से रैली के लिए लोगों को भेजें और लखनऊ में भी रैली कराएं। बंसीलाल ने प्रधानमंत्री निवास से भी आदेश दिए कि उनके राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर इन रैलियों को करने में पूरी मदद करें। थोड़ी देर में बहुत जगह फोन खटखटाये गये कि जन-समर्थन दिखाने के लिए शीघ्र प्रदर्शन होने चाहिए। दिल्ली का पूरा प्रशासनिक तंत्र इस काम में जुट गया और रैलियां आरंभ हो गईं।’

उस दिन एक ही प्रश्न था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत न दी तो क्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी त्याग-पत्र देंगी? उन्हें जो वर्षों से देख समझ रहे थे वे सही निकले। ऐसे लोगों में बिशन टंडन भी थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि, ‘यदि मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को समझ सका हूं तो वे और चाहे कुछ करें, कुर्सी कभी नहीं छोडेंÞगी। अपने को सत्ता में रखने के लिए वे गलत से गलत काम करने में भी नहीं हिचकिचायेंगी।’